みなさん 花粉症と腸内環境とビタミンDの意外な関係ご存知ですか?ビタミンDといえばカルシウムの代謝、骨粗鬆症のお薬なのですが・・・花粉症にも効果が大らしいです!なぜ、どういう効果があるのでしょうか?

この記事では、腸活と花粉症・ビタミンDの関係について詳しく解説し、具体的な対策方法をご紹介致しますね。

そんな中、最近注目されているのが『腸活』です。『花粉症にはヨーグルト』というフレーズを聞いたことがありますよね?腸内環境を整えることで、免疫の制御と攻撃のバランスが整い、アレルギー対策につながる→結果、花粉症の症状緩和に繋がるという研究結果も出ています。

ビタミンDの効果?

骨粗鬆症の治療に用いられているビタミンDですが、他にはどんな効果があるのでしょうか?

- 骨を丈夫にする;カルシウムの代謝に関係し、骨粗鬆症の予防や治療に効果がある栄養素です。血中濃度は30mg/mlが目標です。(日本整形外科学会推奨)

- 免疫力のアップ;免疫機能を調整する働きがあり、免疫力の向上が期待できる。アメリカではコロナの治療にも用いられ、ビタミンDの血中濃度が高い人ほどPCR検査での陽性率が低かったそうで55mg/mlが目標らしいです。

- アレルギーの予防;過剰な免疫反応を抑制するためアレルギー症状の軽減や改善が期待できる。喘息や花粉症が治った方もいるそう。

- 腸漏れを防ぐ;緩んだ腸粘膜の結合状態を改善し、適切な免疫抗体の産生を促します。腸漏れになると『体の調子がなんとなく悪い』『疲れが抜けない』『だるさや微熱が続く』という軽い症状から生活習慣病の発症・肌荒れと老化まで起こすので気をつけなければいけませんね!

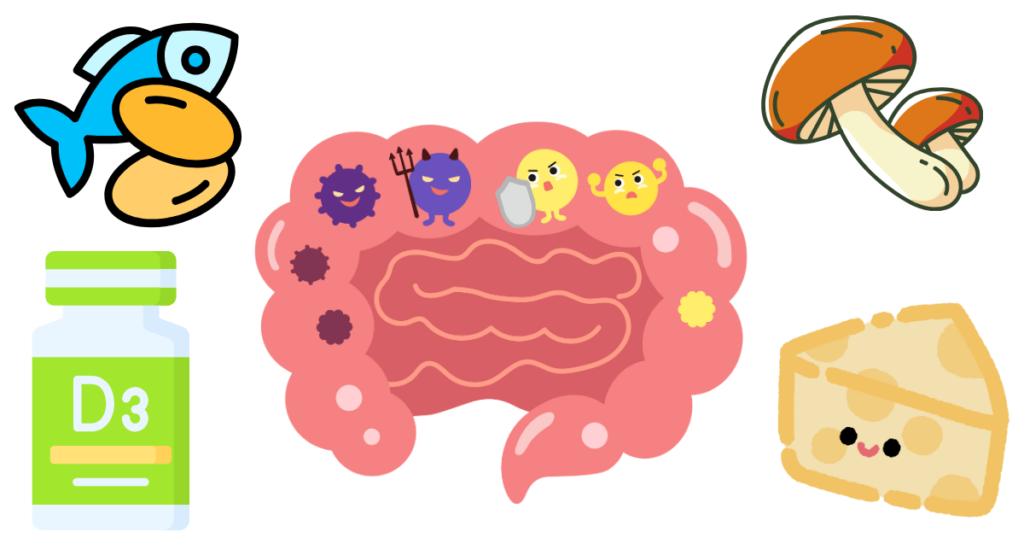

結果、花粉症の予防や改善しいては感染症やがん予防にもつながるそうです。ビタミンDが多く含まれる食品は魚介類・キノコ類・卵・チーズなどで、紫外線を浴びることにより体内で合成されるため、日光を浴びることは重要です。毎朝卵料理とキノコ入りのスープを頂いて、日光を浴びながら通勤することでビタミンD補給になりそうですよね!

腸漏れについてはこちらの記事をご覧ください!

参考文献;腸のすごい世界 國澤純

参考文献;『腸と脳』の科学;坪井貴司

花粉症はどうしてなるの?

そもそも花粉症はどうしてなるのでしょうか?厚生労働省によると、『花粉症は、花粉によって生じるアレルギー疾患の総称であり、アレルギー性鼻炎とアレルギー性結膜炎が生じます。』とあります。

花粉が体内に入る→異物(抗原)→異物に対する抗体産生→数年から数十年花粉を繰り返し浴びることで抗体の量が増加する→くしゃみ・鼻水・目の痒みなどの花粉症の症状が出現します。

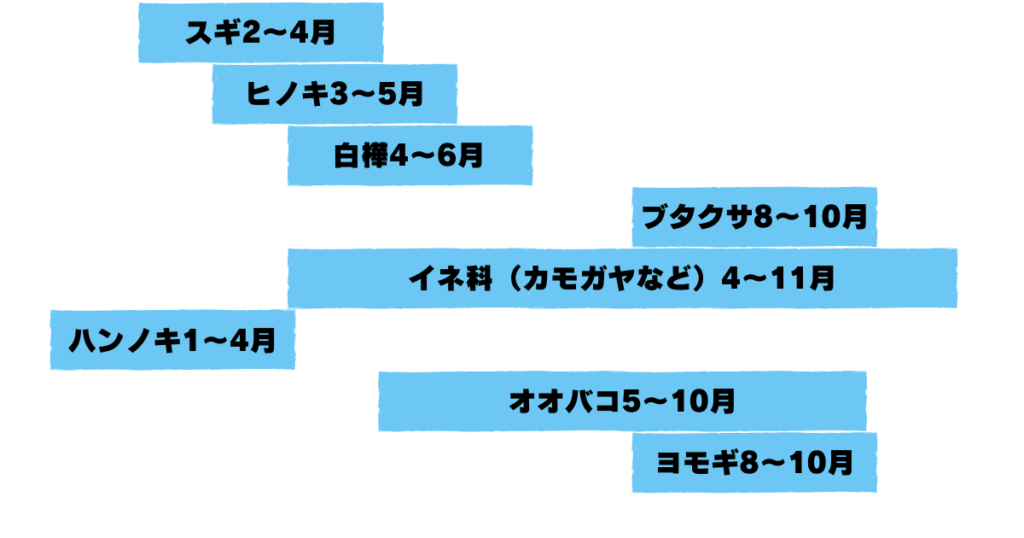

花粉症の種類

花粉症の原因となる植物は多種多様でスギとヒノキが代表的です。他にもブタクサ・イネ科・白樺などもあります。地域によって飛散する花粉の種類や時期が異なりますが、関東ではスギ花粉は2〜4月ごろ、ヒノキが3〜5月ごろまで、白樺が4〜6月ごろ、ブタクサは8〜10月ごろまでです。症状は、鼻水・くしゃみ・目のかゆみのほかに鼻詰まりや喉の痛みなどが現れる場合があります。

花粉症の検査と診断

花粉症の検査方法としては、血液検査や皮膚テストがあります。血液検査ではIgE抗体の量を測定し、アレルギーの原因となっている物を特定できます。皮膚テストでは、花粉のエキスを皮膚に少量垂らして反応を見ることでアレルギーの有無を調べます。

花粉症の治療法?

花粉症の治療法には薬物療法・アレルゲン免疫療法・レーザー治療などがあります。

- 薬物療法;抗ヒスタミン薬やステロイド薬・抗アレルギー剤・漢方薬などを用いて症状を緩和します。点眼薬や点鼻薬・目の周りに1日一回 軟膏を塗布する治療も2025年から開始され、小児科では重宝されているそうです。

- アレルゲン免疫療法;アレルギーの原因物質を少量ずつ投与することで、体を慣れさせる方法です。スギ花粉症の舌下免疫療法をやってみましたが、その当時は治療が始まったばかりで2週間に1回耳鼻科に通院でしたが、今は1ヶ月に一度の通院です。治療は2年以上は内服を続けなくてはいけなくて途中で挫折してしまいました。お味は甘いシロップで、薬を舌の下に置いて溶かす方法です。治療開始は、花粉の飛散が終わった6月からでした。保険の適応なので2000円〜5000円ほどでした。(初回は検査料がかかりました)

- レーザー治療;鼻の粘膜をレーザーで焼灼する方法で、鼻詰まりの改善に効果があります。

花粉はいつ多くなるの?

花粉の飛散する時期は花粉の種類によって変わります。スギ花粉については2〜4月ごろに飛散します。昼前後と夕方に多く飛散し、以下のような天気になると花粉が特に多くなります。

- 晴れて気温が高い日

- 空気が乾燥して、風が強い日

- 雨上がりの翌日

花粉症を予防する方法

花粉症の症状は、日常生活に大きな影響を与えます。イライラや集中力の低下・睡眠不足などにより仕事や学業、人間関係にも支障をきたすことがあります。生活の質を向上させるためにも適切な治療を受け、症状を予防していくことが大切です。

1)花粉を避ける

- 顔にフィットするマスク、メガネを装着しましょう!

- 花粉飛散の多い時間帯(昼前後と夕方)の外出を避けましょう!

- 外出を避けるため、テレワークの活用を検討しましょう!

- 空気清浄機を使用する

2)花粉を室内に持ち込まない

- 花粉が付きにくく露出が少ない服装を心がけましょう!

- 手洗いうがい、洗顔・洗髪で花粉を落としましょう!

- 換気方法を工夫しましょう!

- 洗濯物や布団の外干しを控えましょう!

アレルギーの原因は腸にあり?

衛生仮説

アレルギー性疾患が増えた原因としてよく挙げられるのが『衛生仮説』つまり『現代生活は微生物と接触する機会が少ないから』という説です。日常的に微生物に触れて刺激を受けることで免疫機能が発達しやすくアレルギーになりにくくなると考えられています。

例えばスギ花粉症の場合、杉林がある山間部に住んでいる方がはるかに発症しやすいはずなのに、実際は都会に住んでいる人の方が多く発症しています。私も関東に出てきて出産してから花粉症を発症しました。

その理由の一つとして、山間地域では家畜などを飼っている場合は、その糞便が乾燥して空気中に舞い、それを人も吸っている可能性があげられます。その中には微生物の死骸などが含まれており、そういう『異物』に触れる機会が多いほど免疫が鍛えられてアレルギーになりにくいというわけです。

腸内菌叢仮説

私たちの腸内には100兆個もの腸内細菌がいます。膨大な数の菌たちと共生している以上、多様な菌と適度に接触のある環境が自然であるそうです。現在では衛生仮説から発展した『腸内菌叢仮説』が有力です。

腸内金叢仮説とは、腸内細菌の多様性が免疫力の発達や制御に重要な役割を果たしているという考えです。偏った腸内細菌叢は『ディスバイオーシス』と呼ばれアレルギーだけでなく様々な病気の発症に関わっていると考えられています。

腸内環境を整えることがアレルギー対策につながるわけ

免疫がバランスを保ってしっかり働いているということは、免疫の働きをコントロールする腸内細菌もしっかりと働いていることを意味しています。『免疫は制御と攻撃のバランスが大切』で制御と攻撃のバランスが崩れてしまうから過剰反応が起こりアレルギーが起こります。つまり、アレルギーの原因物質 花粉に対する免疫力が高すぎるから花粉アレルギーが起こります。免疫のバランスをとること=腸内細菌叢のバランスを整える=腸内環境を整える=アレルギー対策に繋がります。

ポストバイオティクスがアレルギーを抑える!

有用菌が作り出す短鎖脂肪酸の酪酸が、免疫が異物に対して過剰反応を起こさないように制御する働きをします。有用菌の代謝物であるポストバイオティクスとアレルギーの関係性も近年明らかになっています。

『菌を生きたまま腸まで届ける』というフレーズを見聞きした方がいると思います。実は、胃酸は強いためほとんどの菌が口から食べても腸までは届きません。しかし、菌は熱や胃酸で死滅してしまうものの、死滅した菌が全て無駄というものではありません。死んだ菌も、免疫を刺激することができますし、腸内にいる有用菌のエサになって短鎖脂肪酸の産生に貢献することもあります。生きた菌のように有用な物質をどんどん作って、仲間の菌を活性化して増殖の手伝いするとまではいきませんが、ちゃんと存在価値はあるのです。

いい菌をとり育てていい働きをしてもらおう!

口に入れるものが変われば、腸内細菌がかわり、体調が変わり、体質が変わってきます。『いい菌をとる』『いい菌を増やす』『食べ合わせの工夫で菌に良い働きをさせる』アプローチが大切です。

発酵食品はいい菌の宝庫!

腸内環境を整えるには、『今いる菌にしっかり働いてもらって』、『持っていない菌を新たに摂取する』の2つの戦略があります。

いい菌を摂取する方法!

いい菌をとる方法=有用菌であるビフィズス菌・乳酸菌・糖化菌・酢酸菌・酪酸菌がたくさん含まれるヨーグルトや納豆などの発酵食品を食べることに尽きません。

その他にも甘酒・ぬか漬け・ザワークラフト・キムチ・チーズ・アンチョビ・テンペ・お味噌・しょう油・酢・豆板醤・ナンプラーなどの調味料も発酵食品です。

また、珍味として知られる沖縄の『豆腐よう』や魚を米などで発酵させる『なれ寿司』『臭豆腐』なども有名です。

継続的に食べることが大事!

食品やサプリメントから摂取する菌の多くは『通過菌』と言われ、基本的に腸内に定着することはありません。腸内にいるのは3日間くらいで長くても2週間程度だと言われています。いい菌をとったら大丈夫とはならずに習慣的に菌を摂り続けることがカギになります。

通過中に、食物繊維を糖に分解したり、糖から短鎖脂肪酸を生み出したり、常在する腸内細菌を助けて有用菌の増殖に一役買いつつ、有害菌の繁殖を抑えるなど様々な働きをします。通り過ぎながらお助け菌の如く活躍をしてくれるから腸内環境が改善するわけです。

貴重な菌・働いてほしい菌ほどデザートでとる!

朝食にヨーグルトを食べている人や、昼食を取る時間がなくてヨーグルトドリンクだけで凌ぐという方もいるのでは?しかし、それはもったいない食べ方らしいです。

発酵食品は食後のデザートや間食として食べることがおすすめです。理由は、空腹時は胃酸が多く出ているので、せっかくの菌が死滅してしまい生きたまま腸まで届かない可能性が高いからです。特に朝は胃酸が多いので注意が必要です。

朝食に発酵食品を摂る方は、野菜や果物、ゆで卵などを少しでもいいから胃に入れてから発酵食品を食べるといいでしょう!

特に夜、寝る前に撮るのがおすすめです。睡眠中は副交感神経が優位に働くので腸の働きが活発になります。そのタイミングでいい菌を入れておくと、腸にもいい影響を与えやすいと期待されます。整腸剤で乳酸菌を摂取するのも夜がいいようですね!!

菌が喜ぶエサを食べる!

いい菌をとるだけなく、腸内に棲むいい菌のエサになるものを欠かさずとる!ことが最高の腸内環境を作る戦略です。有用菌が喜ぶ代表的なエサは水溶性食物繊維と難消化性オリゴ糖です。腸内を弱酸性に保つためには腸管の内側を覆うネバネバした粘液が重要で、そのネバネバが少なくなると有害菌が増えて腸内の環境が悪くなり『腸漏れ』が起こります(腸のバリア機能が低下して有害な異物が体内に侵入すること)。『腸漏れ』が起こると肌荒れや老化、生活習慣病につながります。こうならないためにも、食物繊維とオリゴ糖をしっかり摂取し、腸漏れを防ぎましょう!

水溶性食物繊維

水に溶けやすい食物繊維で、オートミールの原料であるオーツ麦、人気のあるもち麦を含む大麦などに多く含まれています。また、海藻類にも多く含まれており、お味噌汁やスープと共に余すことなく摂るといいですよね!

オリゴ糖

オリゴ糖には消化性と難消化性の2種類があります。有用菌のエサになる難消化性のオリゴ糖は玉ねぎ・ごぼう・バナナ・豆類・牛乳などに含まれます。また、豆類や芋類に含まれる難消化性デンプン(レジスタントスターチ)は不溶性食物繊維なので、胃や小腸で消化・吸収されませんが有用菌のエサになる性質を持つ注目の食物繊維です。

白米は炊き立てが美味しいですが、腸のためには少し冷ましてから食べるとレジスタントスターチが増えるので腸には良いわけです。お弁当のご飯も温めずに食べる方がいいかもしれませんね!

加工食品と人工甘味料は注意

加工食品の多くは製造過程で食物繊維が削ぎ落とされている可能性があります。なるべく『丸ごと』食べるのがおすすめです。

また、人工甘味料は腸内細菌の働きの低下をさせる可能性があるので、食材が持つ有用成分を余すことなくいかず方が腸内環境を喜ばせることにつながると言えるでしょう。

どうすれば腸内の菌が体にいいものを作ってくれるのか?

腸内には様々な菌がいてそれらの菌がそれぞれに活動することでバランスが取れています。腸の健康に欠かせない食物繊維や発酵食品も摂りすぎ偏ってしまうと『小腸内細菌増殖症』のような、ゲップや腹満感で苦しくなったり下痢をしてしまうので注意が必要です。

また、食物繊維やオリゴ糖を最大限に利用するためにはビタミンB1が必要です。ビタミンB1は細胞が糖の代謝を行う際に助けるのと同時に腸内細菌による糖代謝も助けます。ビタミンB1の摂取は腸内細菌と短鎖脂肪酸の産生に必要不可欠です。豚肉・大豆・玄米などビタミンB1が豊富な食材をしっかりと食べて菌と菌の協働効果をサポートしましょう!

普段の食事をひと工夫!

例えば、コンビニで朝ごはんを買うとしましょう。菓子パンとコーヒーではなく、玄米おにぎりや納豆おにぎりとゆで卵とヨーグルトにするとビタミンB1と食物繊維や納豆菌が摂取でき、乳酸菌やビフィズス菌が乳酸や酢酸を産生してくれます。

また、玄米おにぎりと生姜焼きや豚しゃぶサラダ、カツ丼などを選ぶとビタミンB1が摂取できます。これにキムチやぬか漬け、ヨーグルトをプラスすると戦略的な食べ方ができますよね!さらに、ヨーグルトや納豆に亜麻仁油やエゴマ油を加えたり、魚をとることでオメガ3脂肪酸が摂取できます。

このように、腸内で菌がお互いに影響しあって、腸内に限らず私たちの全身に良い影響を及ぼしてくれます。菌や菌の食べるエサだけでなく、菌が生み出す有用成分『ポストバイオティクス』を利用することで健康になりましょう。

ポストバイオティクスについて 一番身近なエクオール

サプリメントや食品で直接ポストバイオティクスを摂取する方法を見ていきましょう。GABAが有名ですが、それ以外にもエクオール・ウロリチンA・HYAがあります。

『更年期にはエクオール』と耳にした方は多いのではありませんか?女性の更年期症状の緩和する効果で知られる大豆イソフラボンの代謝物エクオールもポストバイオティクスです。エクオールはエクオール産生菌が大豆イソフラボンに含まれるダイゼインという成分をエサにして生み出されますが、エクオール再生菌を持つ女性は日本人には2人に1人と言われています。エクオール再生菌がいなければ、大豆イソフラボンからエクオールを生み出すことはできません。つまり、大豆や納豆を食べてもタンパク質や食物繊維の健康効果は得られますが、エクオールによる効果が得られません。つまり、サプリメントで摂取する必要があるということになります。

エクオールの効果

みなさまご存知とは思いますが、おさらいします。エクオールは女性ホルモンのエストロゲンに似た作用で、更年期症状を緩和する効果が期待できます。骨粗しょう症の予防・改善効果や生活習慣病の予防。シミの改善や美白効果も期待できます。また、エストロゲンの過剰な働きを抑える抗エストロゲン作用により乳がんの予防も期待できるそうです。

エクオールは大豆に含まれるイソフラボンの一種ダイゼインが腸内細菌によって代謝されることで生成される化合物(ポストバイオティクス)です。

最後に

この記事では、ビタミンDを摂取し、腸内環境を整えることで免疫の暴走を抑えてアレルギー反応=花粉症の症状の改善に繋がること。さらにはコロナやインフルエンザなどの感染症を予防する効果があることが分かっていただけましたか?

腸活は、1・毎日コツコツ続けること 2・バランスよく偏らないこと 3・色々な有用菌を摂取すること が大事です。腸活に努めることでお薬に頼らず、快適で楽しい生活が送れると良いですよね!

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。お役に立てたら幸いです🌷

にほんブログ村

-54-240x300.jpg)

コメント