最近話題になっている『腸内環境』。『健康の秘訣は腸内環境にあり!』と言うフレーズを目にした方も多いのでは?今回は、YouTubeでも人気の平島徹朗先生と秋山祖久先生の著書『たんぱく質と腸の新常識』のご紹介です。

- 『最近、イライラすることが多い』

- 『なんだかお肌のハリがなくなって髪もパサパサ』

- 『なんだかモヤモヤして元気が出ない』

- 『疲れやすくて疲労が抜けにくい』

- 『寝つきが悪くて日中眠気を感じる』

もしそう感じているなら、それは年齢のせいだけではなくたんぱく質不足のせいかもしれません?

- たんぱく質が不足するとどうなるの?

- たんぱく質と腸漏れ

- 炭水化物の摂り方の見直し

- たんぱく質の上手な摂り方

たんぱく質を効率よくとってアンチエイジング〜更年期を快適に、より美しく、より楽しく、より元気に過ごしてみてはいかがですか?

厚生労働省によると日本人のたんぱく質の平均摂取量が約70gと戦後まもない頃と同じ程度という驚きの結果が出たそうです。私たちの体を作っているたんぱく質は実はとっても重要な役割を担っていて、健康や若々しさを保つかぎとなります。この記事では、アンチエイジングに不可欠なたんぱく質のパワーと、毎日の食事に摂り入れやすい方法を詳しくご紹介します。

たんぱく質のはたらき

みなさんもご存知の通り、たんぱく質は私たちの筋肉や臓器、皮膚などを作る上で欠かせない栄養素で、その働きは多岐に渡り、一言では語り尽くせません。主な働きをおさらいしましょう。

- 1・体の構成成分となる

-

- 筋肉;筋肉の主成分であり、体を動かすためのエネルギーを生み出す源

- 臓器;心臓・肝臓・腎臓など、内臓の主要な構成要素です

- 皮膚;肌のハリや弾力を保つコラーゲンやエラスチンといったたんぱく質でできています

- 髪の毛・爪;ケラスチンというたんぱく質が主成分

- 骨;カルシウムなどどともに、骨の強度を保つコラーゲンも含まれています

- 血液;赤血球中のヘモグロビンは酸素を運搬するたんぱく質、血漿たんぱく質は免疫や血液凝固などに関わります

- 2・体を調整する

-

- 酵素;消化・代謝・エネルギー生産など体内のあらゆる化学反応を促す触媒として働きます

- ホルモン;インスリン(血糖調整)成長ホルモン(成長促進・代謝調整)甲状腺ホルモン(代謝調整)など体の機能を調整する情報伝達物質として働きます

- 抗体;細菌やウイルスなどの異物から体を守る免疫システムにおいて、重要な役割を果たします

- 神経伝達物質;ドーパミンやセロトニンなど、脳の神経細胞の情報伝達に関わる物質の合成に関与します

- 3・物質の運搬

-

- ヘモグロビン;肺から全身へ酸素を運び、二酸化炭素を肺へ戻す働き

- アルブミン;血液中で様々な物質(脂肪酸・ホルモン・薬など)と結合し、運搬する役割や血管内の水分量を調整する役割があります。

- 細胞膜の輸送たんぱく;細胞内外への物質の移動を助ける

- 4・エネルギー源となる

-

炭水化物や脂質が不足した場合、たんぱく質は分解されてエネルギー源として利用されます。ただし、これは本来の主な役割ではありません。

- 5・体液のバランスを保つ

-

血漿たんぱく質は血管内の水分を保持し、組織への過剰な水分移動を防ぐことで、体液のバランスを維持するのに役立ちます。

たんぱく質の摂取目標は?

- 目標量→生活習慣病の発症予防を目的に現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量

- 推奨量→母集団に属するほとんどの者が充足している量

たんぱく質が不足するとどうなるの?

タンパク質が私たちの体にはなくてはなくてはならない物だと言うことは分かりました。では、タンパク質が不足すると何が困るのでしょうか?細かくみていきましょう!

- 1・たんぱく質は全身の細胞の材料→材料がなくなります

-

- 筋肉・内臓・骨・髪・肌・血液などは全てこれらの細胞が集まってできています。材料不足になると髪はあれ、肌も荒れ、内臓の働きが悪くなり、骨がもろくなり、貧血になりとあちこちに不調が現れます。

- 2・たんぱく質はターンオーバーを繰り返している→細胞が老化する

-

- 細胞は絶えず合成と分解を繰り返して作り替えられます。それがターンオーバー(細胞の生まれ変わり)です。

- 胃・小腸は約3日

- 大腸は10日

- 皮膚・肝臓・腎臓は約1ヶ月

- 筋肉は2ヶ月

- 血液は約4ヶ月

- 骨は5ヶ月

つまり『今の自分は半年前の自分ではない』のです。たんぱく不足が続くとターンオーバー周期が乱れ、細胞が老化し、体の機能低下や不調の原因になります。逆に考えると、『半年後の体は今努力すると作り変えることができる』と言うことになります。

- 3・たんぱく質はホルモン・酵素・抗体などの分泌物の材料になる→体の機能が低下する

-

- ホルモン(神経伝達物質)、消化吸収を促す酵素、免疫機能を支える抗体など様々な分泌物はたんぱく質を材料に作られています。たんぱく質不足が続くと消化吸収力の低下、代謝の低下、神経伝達機能の低下、免疫力の低下など体の様々な機能が低下し、不調が起こりやすくなります。

- 4・たんぱく質は心の健康にも欠かせない→幸せホルモンが不足する

-

- やる気が出ない・気分が落ち込む・イライラする・・・そんな心の不調の原因の一つと考えられるのがセロトニン不足。セロトニンは幸せホルモンともよばれ心身をリラックスさせたり、意欲を増したりする働きがあります。

- セロトニン不足は自律神経や体内リズムの乱れなどによって起こりますが、たんぱく質が不足していると酸性量が低下し、意欲が低下し、イライラしたり、落ち込んだりしやすくなります。

- セロトニン不足になると、睡眠ホルモンのメラトニンの産生量が減り睡眠のリズムが崩れてしまします。

- 元気ホルモンであるドーパミン、リラックスホルモンであるGABAなどの神経伝達物質も不足して、精神の不安定な状態につながります。

- 5・たんぱく質は消化吸収時に約30%が熱エネルギーになる→冷えやすく、太りやすくなる

-

- たんぱく質は20種類のアミノ酸が50個以上集まり、結合してできています。食事で摂ったたんぱく質は消化酵素によって分解され小腸で吸収されます。その分解→吸収される時の30%が熱エネルギーになります。

- 『食事誘発性熱産生』は午後や夜間よりも午前中の方が高いため朝食を抜くと熱生産が下がって代謝が悪い体質になります。

- たんぱく質をとることで熱が生まれて体温が上昇、たんぱく質が不足すると体温が上がらず冷えやすくなり、さらに代謝が低下して太りやすくなります。

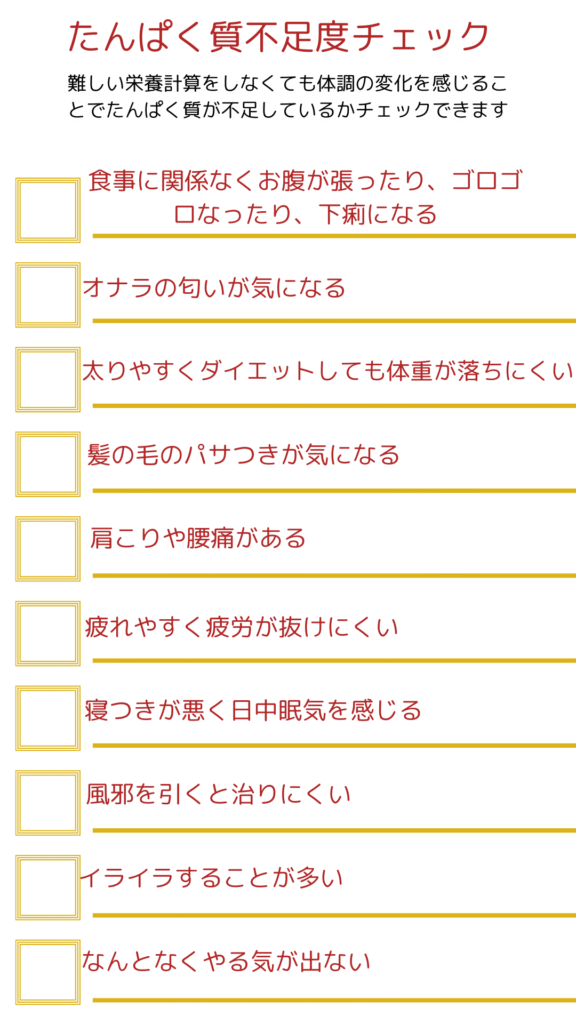

3個以上当てはまる方はたんぱく質不足かもしれません。

たんぱく質不足度チェック

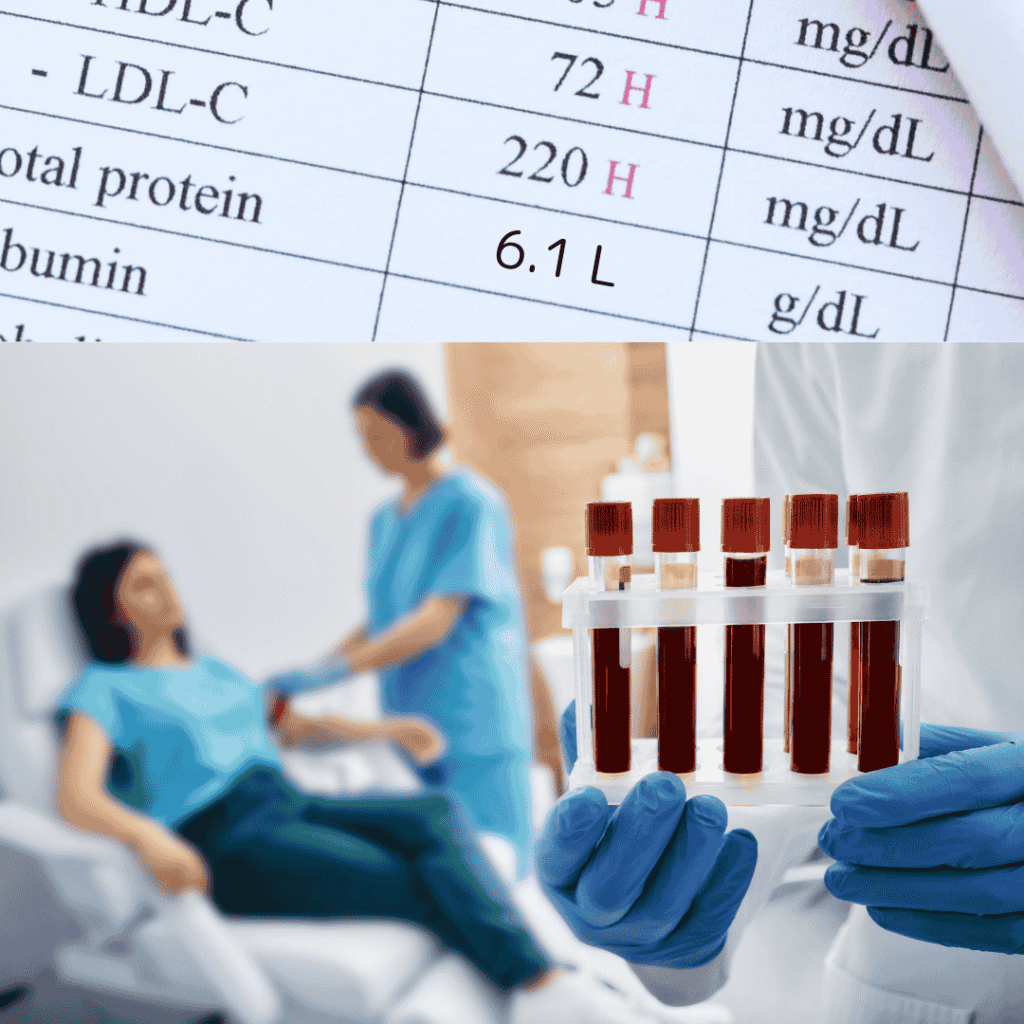

健康診断を受けていらっしゃる方は、TP (総蛋白)alb(アルブミン)という検査はしているのでその数値でチェックしていただけたらと思いますが、検査項目がない方や、検診を受けてない方は簡単にできるセルフ診断『たんぱく質不足度チェック』をやってみましょう!

たんぱく質不足を見抜く 健康診断の数値の見方〜Dr.平島&Dr.秋山流

たんぱく質不足は老化のもとであり万病のもとです。元気そうに見えても細胞レベルでダメージが積み重なっているのかもしれません?

検診の結果では基準値で判断されます。『基準値を超えたから危険』=『治療しなければ』『基準値以下だから安心』と思いがちですが、低い場合が要注意なケースがあるので今一度確認してみてください!

健康診断の数値の見方〜Dr.平島&Dr.秋山流基準

| 項目 | 内容 | 数値の見方 | 補足 |

| TP (総蛋白) | 体内にある100種類以上のたんぱく 質の総量を評価する項目 | 理想7.5g/dl以上 6.7g/dl以下は 要注意! | |

| BUN (尿素窒素) | 腎臓;たんぱく質が分解された最終産物。 数値が低いとたんぱく質不足の疑い | 理想15〜22mg/dl | BUNに比べてγGTP が高いと脂肪肝や体内で 炎症が起こっている可能性 |

| AST ALT | 肝機能;たんぱく質の代謝に必要な酵素 数値が低いとビタミンB6不足疑い (たんぱく質不足) | 理想15〜20U/L 要注意ASTーALT <2 | ASTーALT<2は脂肪肝疑い |

| γGTP | 肝機能;細胞内へアミノ酸を取りこむ機能 低いとたんぱく質不足 | 理想 男性18〜25U/L 女性12〜22U/L | BUN<γGTP脂肪肝や 体内の炎症の可能性 |

| LDLコレステロール | 悪玉コレステロール 数値が低すぎるとたんぱく質不足、 栄養障害の可能性あり | 理想120~180ml/dl 要注意 120ml/dl以下 180ml/dl以上 |

引用 たんぱく質と腸の新常識 著;平島 徹郎・秋山 祖久

たんぱく質不足の原因は腸漏れかも?

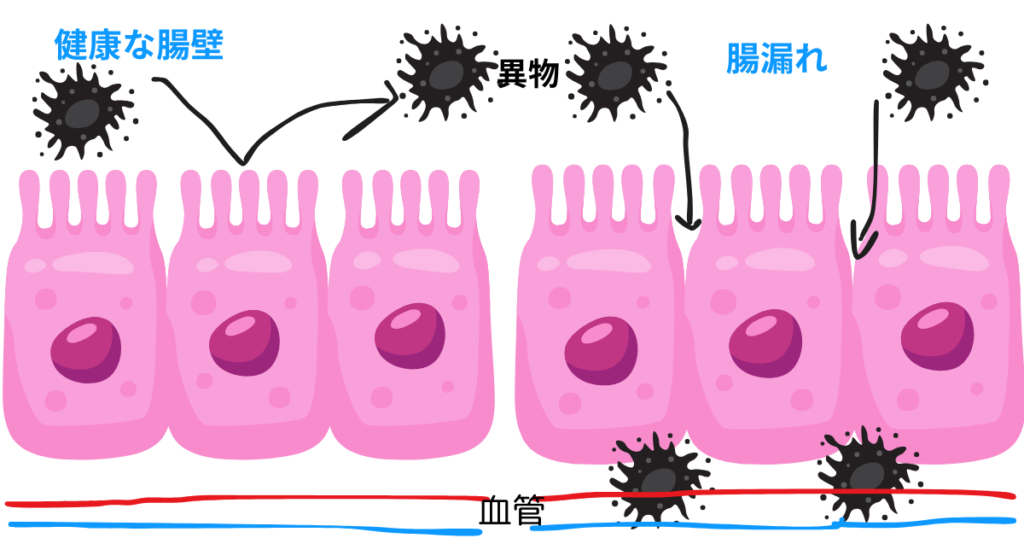

腸には、体の維持に必要な栄養をはじめとする有益なものを取り込み、それ以外の病原性細菌、ホコリ、アレルゲン、未消化の食べ物などの異物が体内に侵入しないようにブロックするための機能が整っています。腸管には絨毛という無数のヒダが覆っており、そのヒダの表面は『上皮細胞』がスクラムを組むようにぴっちりと接合しており、異物を体内に入れない関門としての役割を果たしています。ところが、何らかの原因でスクラムが緩んでヒダの隙間から異物が侵入してしまうことがあります。それが腸漏れ(リーキーガット)です。

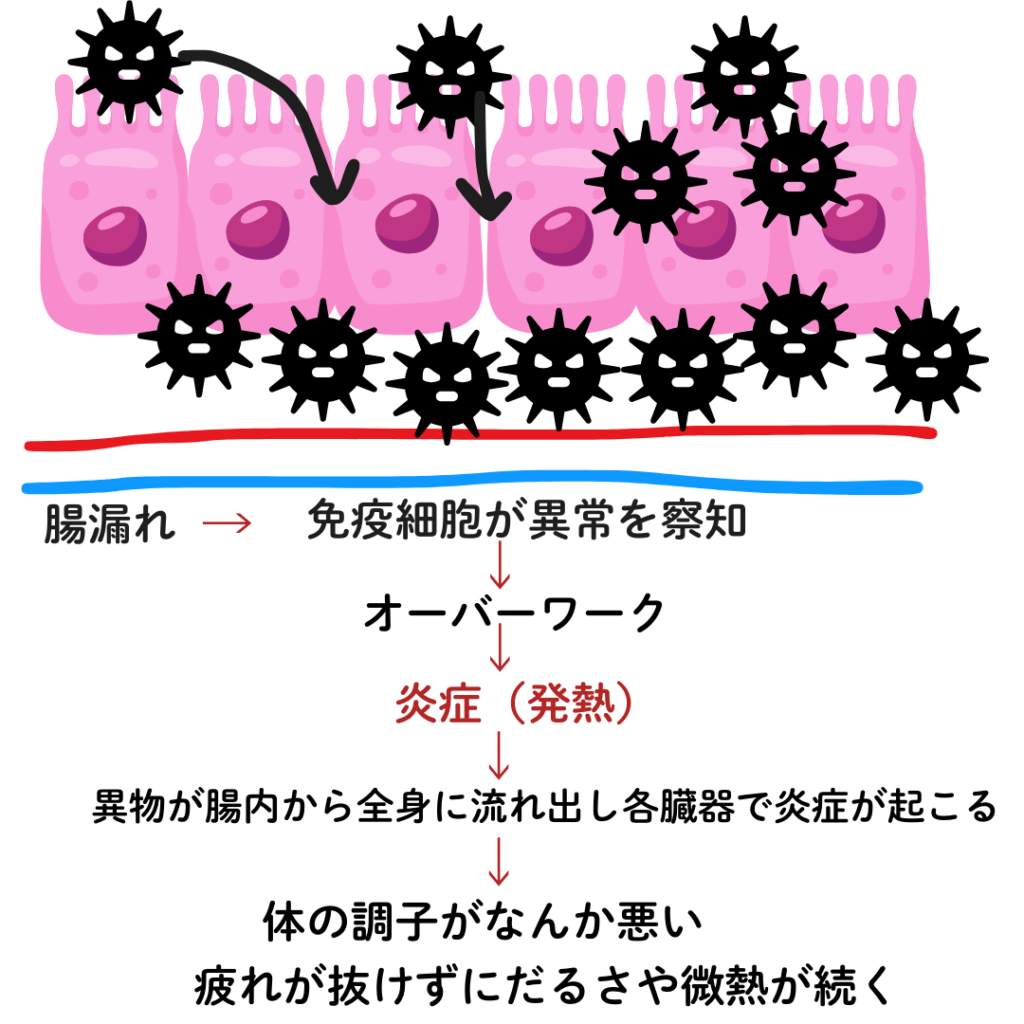

腸漏れは、腸だけでなく全身にとっても一大事です。腸漏れになると門が開きっぱなしなので、考えられないレベルの大量の異物が侵入し続けます。免疫細胞がオーバーワークになり炎症を引き起こし、炎症が慢性化すると免疫機能を果たせなくなり『体の調子が悪い』『疲れが抜けない』『だるさや微熱が続く』などといった全身症状が現れます。

参考文献;腸のすごい世界 國澤純

参考文献;『脳と腸』の科学 坪井 貴司

腸漏れが起こる原因

『疲れが溜まる』『なんとなく体調がすぐれない』『やる気が出ない』『集中力が続かない』『頭痛がする』『肌が荒れる』『お腹の調子が悪い』など、些細なことでもなんとなく不調を感じることが増えていたらそれは腸漏れのせいかもしれません。

腸漏れの原因はどういうことか?大きく分けて2つです。詳しくみていきましょう。

- 1・たんぱく質不足

-

細胞の材料が不足し、腸粘膜の細胞のターンオーバーがスムーズに行えなくなる

- 2・腸内環境の悪化

-

腸内の悪玉菌が増加し、腸粘膜を傷つける

腸内環境を悪化させる原因

- ストレス

- 睡眠不足・睡眠の質の低下

- 小麦粉(グルテン)の摂りすぎ

- 乳製品(カゼイン)の摂りすぎ

- ビタミンD不足

- 糖質の摂りすぎ、高血糖の常態化

- お酒の飲み過ぎ

- 加工食品に含まれる合成添加物の摂りすぎ

- 白砂糖の摂りすぎ

- 人工甘味料の摂りすぎ

腸漏れは誰にでも起こりうる可能性があります。そして、一度腸漏れが起こり始めると悪循環の無限ループが起こり、たんぱく質不足→腸漏れ→たんぱく質不足→腸漏れ→たんぱく質不足=体調の不調になるわけです。

腸漏れチェックリスト

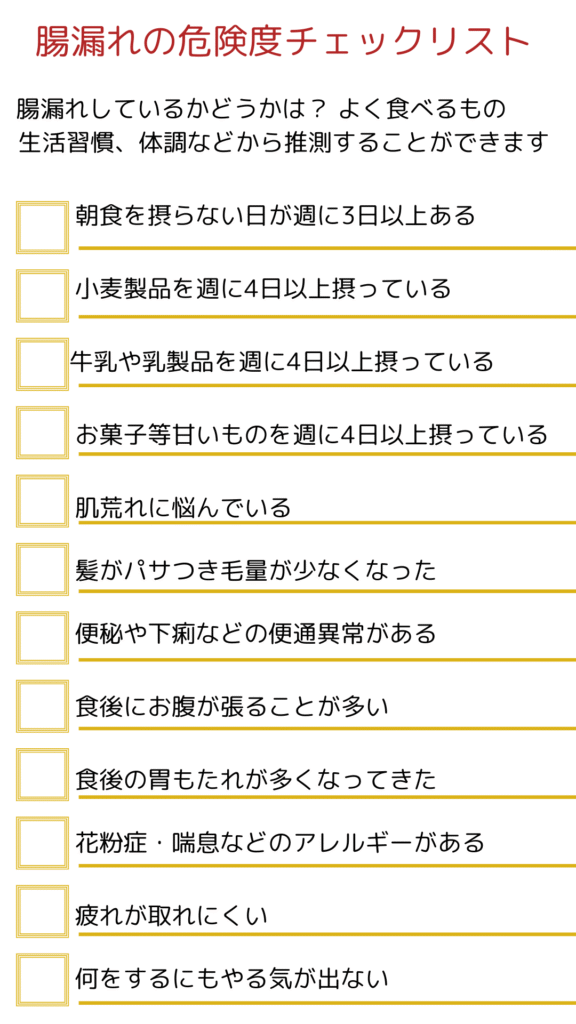

そんなこと聞くと、自分は腸漏れの危険度があるのか?腸漏れしているのではないか?気になりますよね?

しかし、現在では腸漏れを調べる検査はなく、大腸内視鏡をしても分からないそうです。腸漏れの可能性を推測できるのは、IgG検査(遅延型フードアレルギー検査)ゾヌリン検査(腸壁細胞の間に存在するたんぱく質であるゾヌリンの量を測定する)オーソモレキュラー栄養解析、腸内フローラ検査(便を採取して腸内細菌の種類や数を調べる検査)などです。

そこで、Dr.平島&Dr.秋山が作成した『腸漏れの危険度チェックリスト』をご紹介します。

判定結果 いかがでしたか?

- 0個;素晴らしい!!腸漏れの心配はゼロです

- 1〜3個;腸漏れしている可能性がゼロではないので油断は禁物です

- 4〜6個;腸漏れ黄色信号!!腸漏れしている可能性が高いです

- 7個以上;腸漏れ赤信号!今すぐ生活を見直しましょう

漏れない腸をつくること

たんぱく質の大切さを知り、たんぱく質と腸の関係がお分かりいただけたことと思います。腸漏れしない腸をつくるためには、今日から生活習慣を改善することが必須です。半年後の違う自分・腸漏れしない腸を手に入れるためにぜひ取り組んでみてくださいね!

まずは炭水化物の見直し

腸漏れの原因の一つに『糖質の摂りすぎ』『高血糖の常態化』があります。血中に糖がたくさんある状態が続くことで、腸内の血管が傷付き炎症を起こし腸漏れを招きます。また高血糖だけでなく未消化の炭水化物も胃や腸に負担をかけ、腸漏れの引き金になっています。

一般的に消化にかかる時間が早いのは、1位・炭水化物(糖質+食物繊維)2位・たんぱく質 3位・脂質の順と言われていましたが、実際に胃内視鏡検査をしてみて、うどんやご飯が胃内に残っていることをよく見かけます。

食べ物が小腸に移動するのにかかる時間がうどんが5〜6時間、ご飯・パンが4時間、肉や魚が3〜4時間、油脂10時間と言われていますが、3食炭水化物を大量にとると、未消化の炭水化物が長時間胃内にとどまり消化吸収が終わらずに疲弊し、ダメージが積み重なり腸漏れの引き金になります。

炭水化物の摂り方

炭水化物の摂りすぎや高血糖が続くと腸漏れの原因になることがわかりました。そこで、炭水化物のおすすめの摂り方をご紹介します。

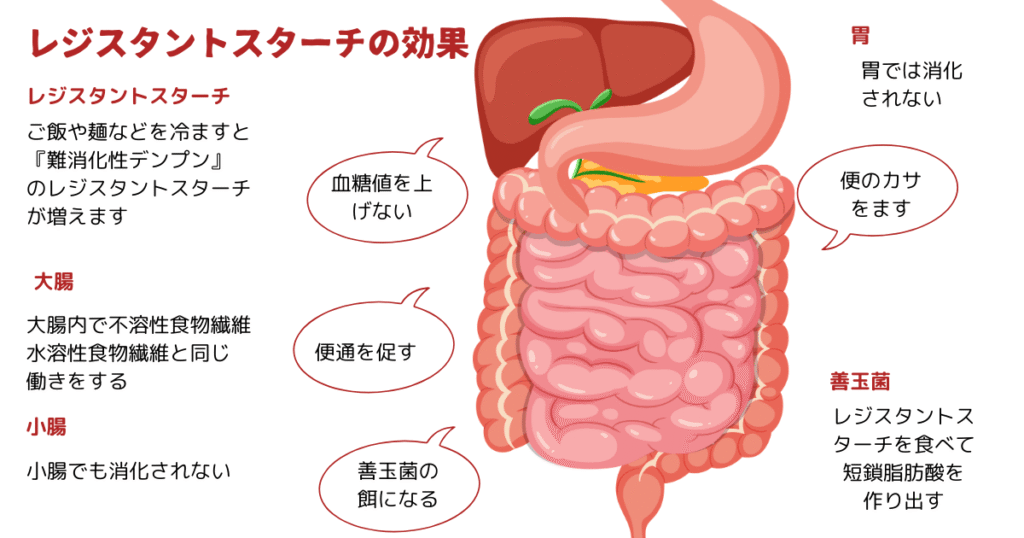

- 1・冷やご飯にする

-

ご飯や麺類を冷やすと『レジスタントスターチ』という成分が格段に増えます。レジスタントスターチは難消化性デンプンのことで、不溶性食物繊維、水溶性食物繊維の両方の特徴を持っていて、胃や小腸では消化・吸収されずに大腸まで運ばれます。善玉菌のエサになり、便のかさを増し、便通を促します。

- 2・ご飯は夕飯をのぞいて朝・昼お茶碗1杯

-

糖質は賢く摂ることが大事で、極端に控えるとがんや心臓病のリスクが上がるそうですので、必ずおかずと一緒に食べましょう。

- 3・食後2〜3時間は寝ない

-

食後15〜20分で血糖値は上がります。そのタイミングで寝てしまうと高血糖が続き体脂肪に変換されます。2〜3時間は寝ないのが鉄則で、夜食べてすぐに寝たい場合はたんぱく質(冷奴や温奴)がおすすめです

- 4・食後の血糖が上がるタイミングで運動するのがおすすめ

-

筋トレやストレッチでも良いですが、お掃除や片付け、お風呂に入るのも結構エネルギーを使うのでおすすめです

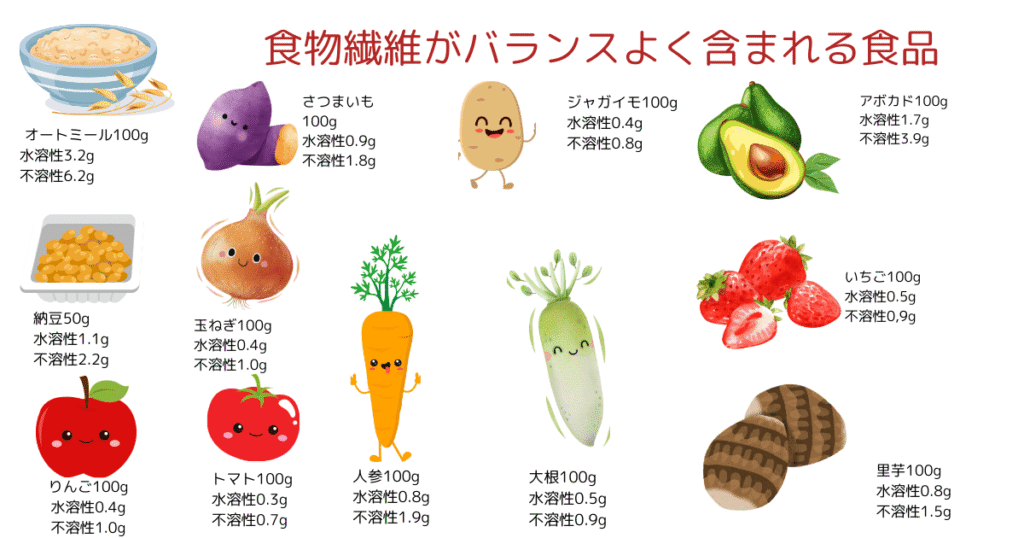

- 5・食物繊維はバランスよく色んな食品でとる=水溶性食物繊維;不溶性食物繊維=1:2

-

日本人の食事摂取基準では1日の食物繊維の摂取目標量は男性で21g、女性で18gです。

食物繊維がバランスよく含まれる食品

まずは理想的なバランスの食事をしてみて、お通じの調子を観察します。便がカチコチになったら不溶性の食物繊維が多すぎたのかもしれません。同じものばかりではなく、色々な食品で摂ることをおすすめします。

腸内細菌が食物繊維を食べてエネルギーにすることを『発酵』と呼んでいますが、発酵が起これば起こるほど、腸内細菌は活性化し腸内環境は改善されます。色々な食物繊維を摂ることで、色々なタイミングで発酵が起こり、腸内細菌;善玉菌が元気に活動する時間が増えることにつながります。1日3食摂ることが理想ですが、大変ならば朝・夕2回でしっかりと食物繊維を摂れば発酵が持続し腸内細菌は24時間働いて腸内環境は間違いなくよくなるでしょう。

食物繊維をバランスよく摂れるおすすめメニュー

腸漏れ改善の目安

日々の食事で腸漏れ対策に取り組んで、『便通が良くなった』『オナラが臭くなくなった』『お肌の調子がよくなった』など良い変化が現れたら腸漏れは改善されているかもしれません。腸漏れ対策をしながら、たんぱく質の正しい摂り方を実践していきましょう。

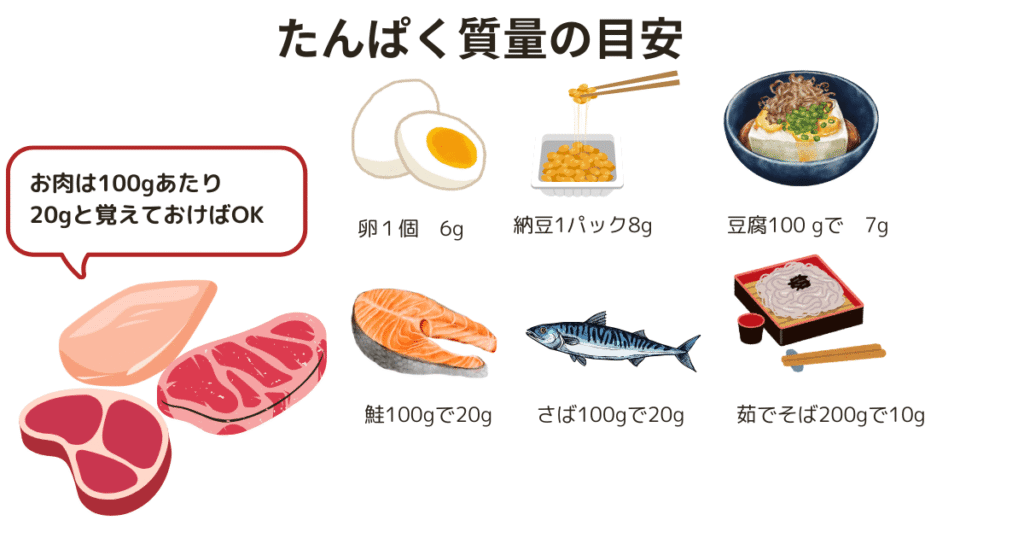

たんぱく質の正しい摂り方

まずは、たんぱく質の必要量を確認いたします。平均の活動量・体型を想定した厚生労働省の『日本人の食事摂取基準』2020年によると 50代男性 91〜130g 50代女性が 68〜98g でした。

50代男性で30〜40g/1食 50代女性で25〜30g/1食 だと覚えやすいですね?

一度に食べるたんぱく質の量は多すぎても少なすぎても非効率

たんぱく質の摂取量の目安は50代男性で30〜40g 女性で25〜30g とお伝えいたしました。たんぱく質は食べ溜めができないので3食に分けてとったほうが効率的です。

たんぱく質の摂取量が少なすぎると体内でのたんぱく質合成スイッチが入りません。その結果、取り入れたたんぱく質がエネルギーとして使われて筋肉や細胞作りに使うことができずに、腸漏れ、免疫力の低下、疲労といった不調の原因となります。

逆にたんぱく質の摂取量が多すぎると、消化・吸収されたとしても筋肉も細胞もお腹いっぱいで(マッスルフル)タンパク質を利用することができず余った分はエネルギーとして使われたり、体脂肪として蓄えられってしまいます。

朝食こそ たんぱく質ファーストで!

朝食において高血糖を防ぐことも大事なのですが、空腹で迎えた朝は血糖値が上がりやすい状態です。そこにおにぎりやパンだけ食べたり、スムージーだけ飲むなどたんぱく質を摂らずに糖質のみを摂ってしまうと血糖値が急激に上がり、昼も夜も上がりやすくなります。結果、高血糖が続き体への負担が隆麿、腸漏れの原因になります。

朝食こそたんぱく質ファースト!朝食でたんぱく質を強化し、炭水化物の摂取量を減らすことで昼食後の高血糖予防にもつながります。(セカンドミール効果)セカンドミール効果で血糖を上手にコントロールして太りにくい体作り・糖尿病予防・冷え性改善など好循環を生み出しましょう。

たんぱく質+αで美肌をつくる

体を作っているのがたんぱく質ですが、たんぱく質を強化するだけでは美肌は作ることができません。体の中では、さまざまな酵素や食事で取り入れた栄養素が化学反応を起こし、たんぱく質をアミノ酸まで分解、腸から吸収再び様々な栄養素と化学反応を起こして合成し体の各組織へ作り替えます。

つまり、筋肉・美しい肌・組織を作るには材料-栄養素を調達しなければいけません。たんぱく質合成に必要な栄養素(おすすめ食材)を表にまとめましたので参考にして頂けると嬉しいです。

| 亜鉛 | マグネシウム | ビタミンC | ビタミンD | 葉酸 | ビタミンB6 | たんぱく質 |

| 牡蠣 | 納豆 | アセロラ | あん肝 | ほうれん草 | 鶏むね肉 | 肉 |

| かに | シラス | 赤ピーマン | しいたけ | アスパラガス | マグロ | 魚介類 |

| 鯖 | イワシ | パプリカ | 鮭 | ブロッコリー | 鮭 | 卵 |

| イワシ | あさり | ブロッコリー | 鯖 | アボカド | レバー | 大豆食品 |

| レバー | アーモンド | カリフラワー | さんま | 枝豆 | アボカド | |

| 牛肉 | ごま | キゥイ | カレイ | ピーナッツ | ||

| 羊肉 | 柿 | きくらげ | ||||

| 卵 | いちご |

コラーゲンの正体はたんぱく質です。美肌作りにコラーゲンをせっせと摂っている人がいますが、たんぱく質がしっかりと摂れていればわざわざコラーゲンを摂らなくても材料は足りています。体内でのコラーゲンの合成に欠かせないのがビタミンCです。たんぱく質が十分に摂れていてもビタミンCが不足していればコラーゲンをスムーズに作ることができず肌のハリも失われます。ビタミンCは筋肉の合成にも必要なので毎日コツコツと摂り続けることが大切です。

最後に

今回の記事では、50代が気をつけたい腸漏れ対策とたんぱく質の正しい摂り方・炭水化物の摂り方の見直しについてお届けいたしました。何か少しでも参考にしていただける点がありましたか?。アンチエイジング〜更年期の今を少しでも快適に、より美しく、より楽しく、より元気に過ごすお助けになれば嬉しいです。

腸漏れチェックシートを実際してみたら7点でレッドゾーンでした。健康には気をつけてるつもりでしたので正直ショックでした。『毎日の食事を改善していくことで、半年後には新しい体に生まれ変われるかもしれない!』という希望を持って続けてみたいと思います。腸活でアンチエイジング!

最後まで読んでいただきありがとうございます。70歳でも健康で可愛らしいおばあちゃん目指してがんばりましょう🌷

にほんブログ村

コメント