50代は、女性にとって心身ともに変化が現われる時期で悩みも多岐に渡ります。更年期によるホルモンバランスの乱れは、様々な不調を引き起こし、その影響は腸内環境にも及びます。

腸内環境の乱れは、便秘や下痢といった消化器系の不調だけでなく、免疫力の低下や肌荒れ、そしてメンタルヘルスにも深く関わっていることが近年明らかになっています。

『最近どうも体調がすぐれない』『眠れない・・・』

『気分が落ち込む』『イライラしやすい』もしかしたらその原因は腸内環境の乱れからきているのかもしれません。

今回の記事はおすすめ図書のご案内です。

- 坪井貴先生の[『腸と脳』の科学 ] すべての不調は腸から始まる。脳と体を整える、腸の知られざるはたらき

- 國澤純先生の『腸のすごい世界』腸と免疫の第一人者が語る最新科学

の2冊です。気になる方はのぞいていってください!

腸内相関とは?

なぜかぐっすり眠れず、朝目覚めてもスッキリせずに疲れが残ってしまうことありませんか

『腸内環境を整えることが、健康を維持するのに大切』である事はよく聞くけれど、腸がどのように全身に作用し、健康に寄与しているのか?睡眠との関係は?認知機能に関係するのか?か深掘りしていきたいと思います。

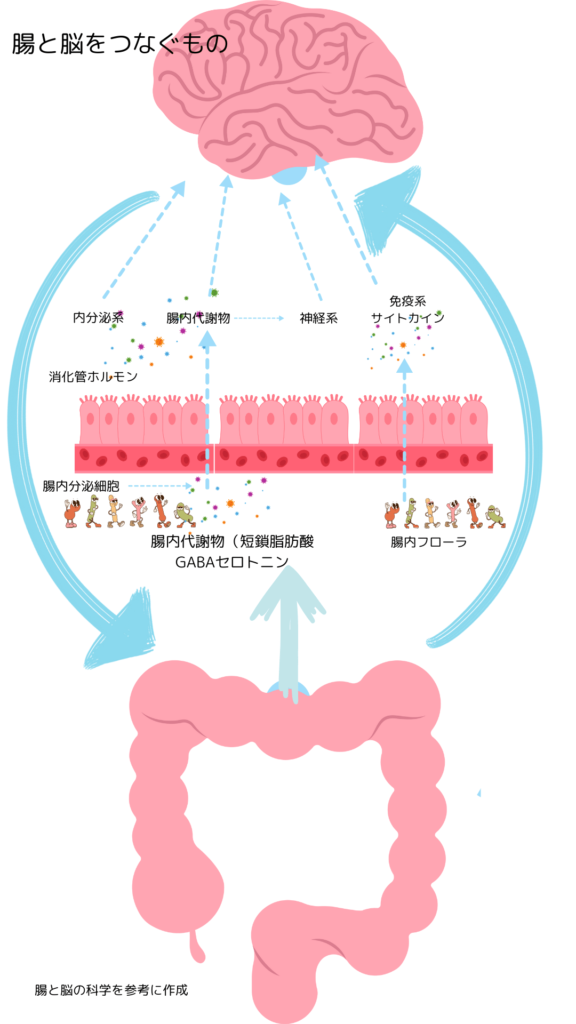

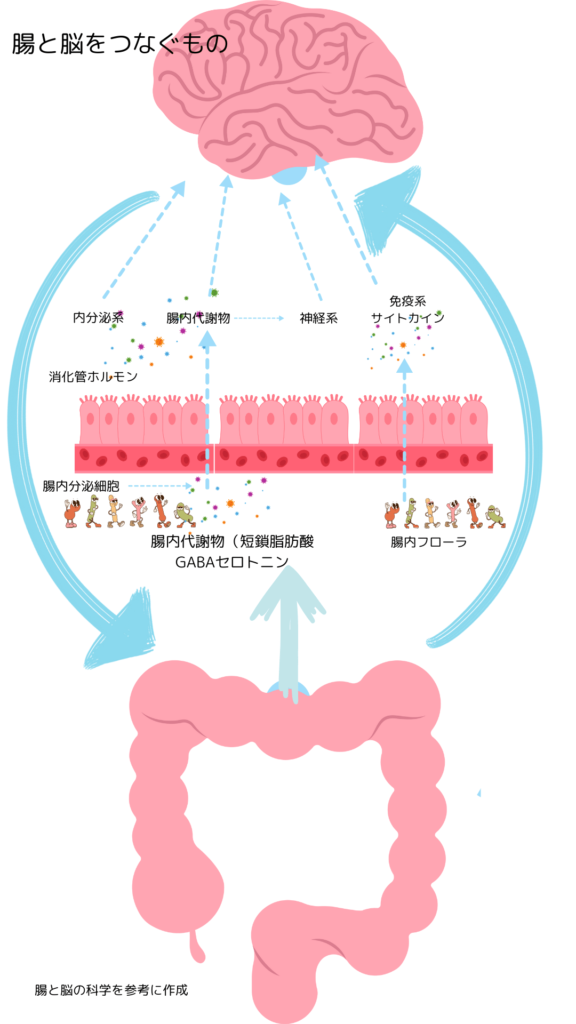

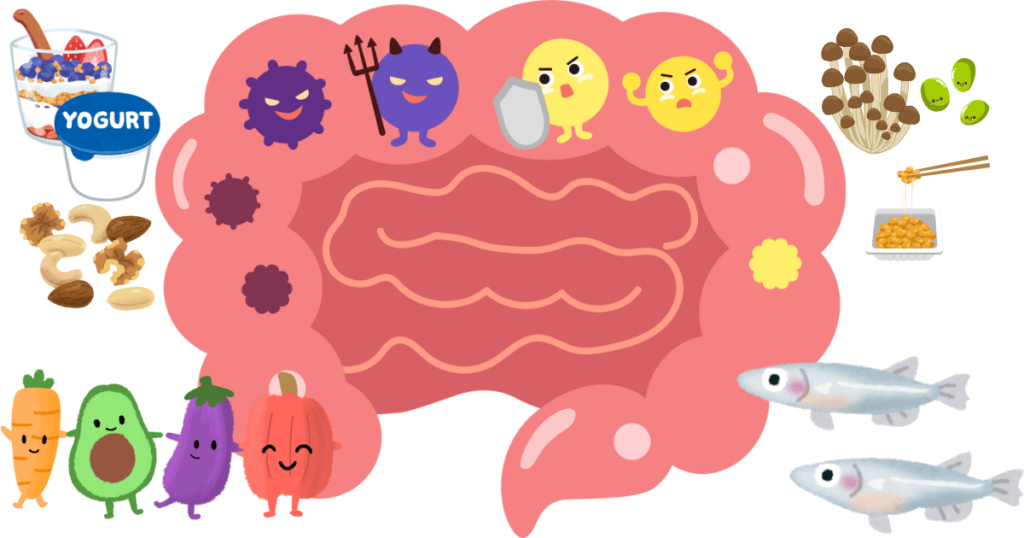

全身の中で、『脳と腸』は密接に情報をやりとりしていて、お互いに影響を及ぼすことで私たちの心身の状態を調整している仕組みは『腸内相関』と呼ばれています。脳と腸は独立しているわけでなく、互いにホルモンや神経を介して情報を交換しながら機能しています。

腸と脳をつなぐもの=腸内フローラ

腸と脳をつなぐのが腸内フローラ(腸内細菌叢)で、私たちが食べたものを消化・吸収できるように分解してくれる働きがあります。人の大腸には500〜1000種類、約40兆個もの腸内フローラが存在すると言われており、私たちが体内で生産できないものを作り出してくれています。これらは、住む地域や人種で大きく変化するそうです。

余談ですが・・・デブ菌・やせ菌について

腸内細菌は住んでいる国や地域・人種・年齢・個人ごとに異なります。『デブ菌・やせ菌』という言葉を聞いたことがあると思いますが、腸内フローラの組成が体脂肪の蓄積に大きく影響を与えると言われています。肥満の人にはファーミキューテスモンとバクテロイデス門の比が(F/B比)高くなり、この比が高いことが肥満を引き起こすのではないかと考えられています。

逆に『やせ菌』というと体重や体脂肪がぐんぐん際限なく減っていくというイメージですが、そうではなく正確には『脂肪がつきにくくなる菌』『太りにくくなる菌』ということになります。ブラウディア菌は、代謝促進作用を持つアミノ酸を作って、肥満を改善して健康を維持する効果がみられた菌で、日本人の9割の人は腸内フローラの1%以上をブラウディア菌が占めています。

メンタルと腸内細菌の意外な関係

『脳腸相関』=腸と脳は互いに密接に影響し合っていて、脳が変われば腸も変わるし、腸が変われば脳も変わり得るという考え方は今注目度の高いテーマです。まだ明らかになっていないことが多いのが現状ですが、腸内細菌と認知症の関わりを示す研究結果が多く報告されています。

認知症との関係

例えば、認知症の人と認知症でない人の腸内細菌を調べたら腸内細菌が生み出す乳酸に認知症のリスクを低下させる作用があること、またそれには食事が関係すること、さらに認知症とその前段階の軽度認知障害の方でも腸内細菌の変化が認められ、認知症になる前から腸内細菌に変化が生じてそれが認知症の発症に影響していることがわかりました。

うつとの関係

また、うつの人の腸内にはビフィズス菌と乳酸菌が少ないそうで、有用菌が少ないとうつ病のリスクが高まることが示唆されています。また、メンタルの安定にも腸内細菌が影響しており、心身を落ち着かせる作用がある『幸せホルモン』のセロトニンは脳内でなく腸内で作られています。腸内で作られるセロトニンは、腸を刺激して蠕動運動を促し、大腸菌の毒性を下げると報告されています。

睡眠との関係

セロトニンは朝から夕方まで分泌され、夕方から翌朝まではセロトニンを原料にしたメラトニンというホルモンが生成されます。メラトニンは睡眠ホルモンと言われ寝つきの良し悪しに関わります。セロトニンが減るとメラトニンも減り体内時計が乱れる原因になります。

自律神経との関係

自律神経は交感神経(日中の活動時に優位になったり、緊張やストレス時に優位に働きます)と副交感神経のふたつに分けられます。副交感神経は夕方以降の夜間や睡眠中・リラックスしているときに優位に働きます。この二つの神経がシーソーのように交互に働くことで心身のバランスを保っています。

腸内で分泌されるセロトニンによって体内時計が整うと自律神経も整い、腸の運動もよくなり便通も整います。

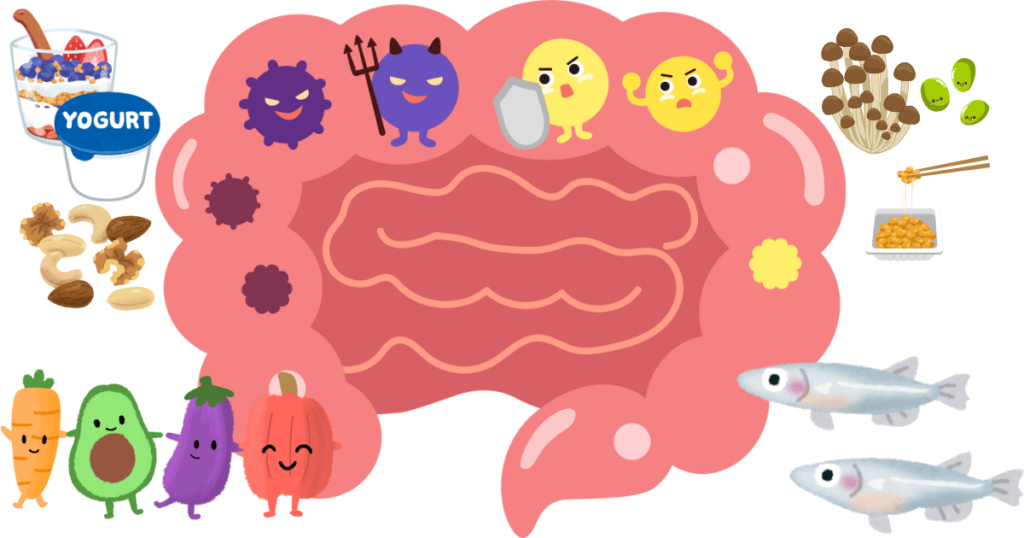

まずは食べるものを変える

『健康になりたい・健康を保ちたい』『老化を防ぎたい』という人が真っ先にアプローチできて、しかも効果も期待できるのは『腸』で、食べるものを変えることこそが最も効果のある腸から脳へのアプローチです。

口に入れるものが変われば、腸内細菌がかわり、体調が変わり、体質が変わってきます。体質や体調に悩みのある人はもちろん、『健康の維持・増進』『長生きのため』といった漠然とした目的であっても『いい菌をとる』『いい菌を増やす』『食べ合わせの工夫で菌にいい働きをさせる』ことで最高の腸内環境が作れるかもしれません。

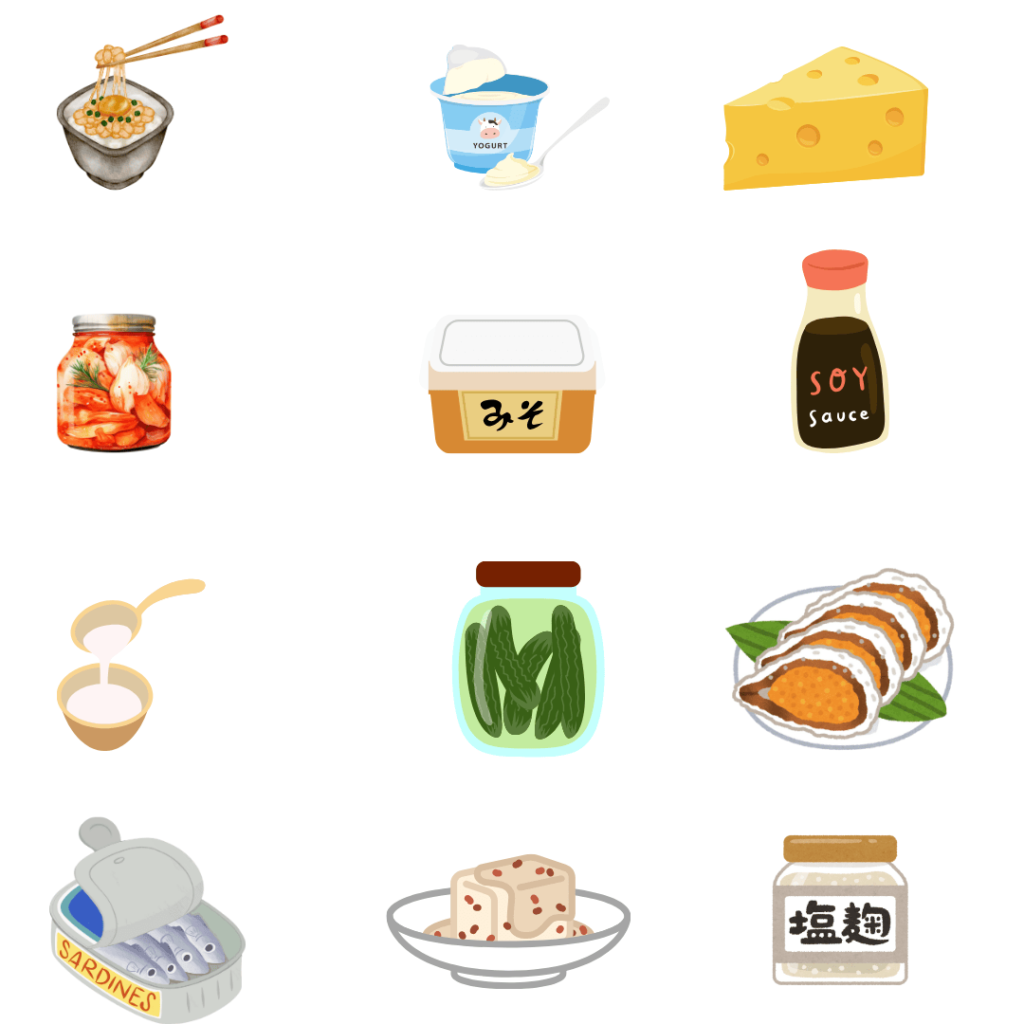

いい菌をとる=発酵食品を摂る

発酵食品はいい菌の宝庫です。ヨーグルトや納豆の他にもチーズや甘酒・ぬか漬け・アンチョビ・豆板醤・ナンプラーなどもあります。発酵食品を別の食材と組み合わせてとることで、有用な物質の産生を促しましょう。そして、継続的に食べることが大事です。食品やサプリメントから摂取する菌の多くは基本的に腸内で3日くらいと言われていて、長くても2週間程度だそうです。いい菌を腸内に定着させることではなく習慣的にとり続けることで、常在菌にいい刺激を与えて徐々に環境を良くしていくことで、住み心地の良い腸内環境を作っていきましょう!

デザートでとる

いい菌をとるタイミングも大事です。朝食にヨーグルトを食べる方が多いとは思いますが、空腹時は胃酸が一番多く出ている時期でもあります。貴重な菌・生きて働いてほしい菌ほど食後のデザートとして摂取して生きたまま腸まで届けられたらいいですよね!睡眠中は副交感神経の影響で腸の働きが活発になる時間帯です。朝より夜のデザートがおすすめです。

菌が喜ぶエサを食べる

いい菌をとるだけでなく、腸内に棲むいい菌のエサになるものを欠かさずにとることが最高の腸内環境を作る戦略の2つ目になります。有用菌が喜ぶエサは水溶性の食物繊維と難消化性の食物繊維です。

水溶性の食物繊維はオーツ麦・もち麦・海藻類、難消化性の食物繊維は玉ねぎ・ごぼう・バナナ・豆類・牛乳・芋類です。食材はなるべく丸ごと食べるようにして、加工食品はなるべく摂らないようにしましょう!人工甘味料は腸内細菌の働きを低下させるという論文も発表されましたので注意が必要です。

引用文献 ;『腸と脳』の科学 坪井貴司著

引用文献;9000人を調べて分かった 腸のすごい世界〜強い体と菌をめぐる知的冒険 國澤純著

最後に

メンタルを穏やかに保つのは腸内環境=腸内フローラのバランスが大切で、食事によってそれらは変えられることが分かっていただけたでしょうか?口に入れるものが変われば、腸内細菌がかわり、体調が変わり、体質が変わってきます。体質や体調に悩みのある人はもちろん、『健康の維持・増進』『楽しい日々を送る』ためにも『いい菌をとる』『いい菌を増やす』『食べ合わせの工夫で菌にいい働きをさせる』ことで最高の腸内環境が作れて穏やかな生活が送れるかもしれませんね。

今日も最後まで読んでいたただきありがとうございます。腸内環境は今一番興味がある分野で、これからもレアな情報を発信できたらと思っています。

にほんブログ村

にほんブログ村

コメント