腸内細菌がお通じの良し悪しを左右し、免疫に影響を与え、花粉症や感染症などの予防に役立つことはすでに多くの方がご存知だと思います。腸内細菌が、肥満や糖尿病・動脈硬化・高血圧・がんなどの生活習慣病のほか、睡眠やストレス・認知症やうつ病などの心の状態まで関わっていることも明らかになっているのをご存知でしたか?

- 同じ食事でも太りにくい人・太りやすい人

- 同じ食品でもアレルギーにならない人・なる人

- 同じスキンケアでも、肌の調子が整う人・肌荒れする人

- 同じ睡眠時間でも疲れがとりやすい人・取れにくい人

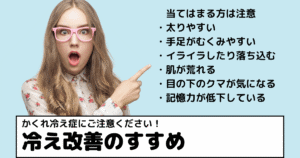

- 同じ室内でも体が冷えにくい人・冷えやすい人

- 同じ生活パターンでもストレスを感じにくい人・感じやすい人

など、多くの方が『体質』だと思っていることに、腸内細菌が何らかの形で影響を与えている可能性があるそうです。

50代女性の悩み

更年期症状(イライラ・不眠)

体型の変化(太りやすくなる)

老化(シミやシワ・たるみなど)

病気(更年期障害や生活習慣病)

など多岐にわたります。

今回は、おすすめ図書のご紹介です。10万人の腸を診た内視鏡専門医である『平島徹朗先生と秋山祖久先生の著書;たんぱく質と腸の新常識』です。腸内環境を整えることで、色々な不快な症状が改善されたり、病気の予防ができるかも?腸内細菌の魅力は幅広く、この記事では、腸内環境と美肌・肥満の関係についてお伝えしたいと思います。

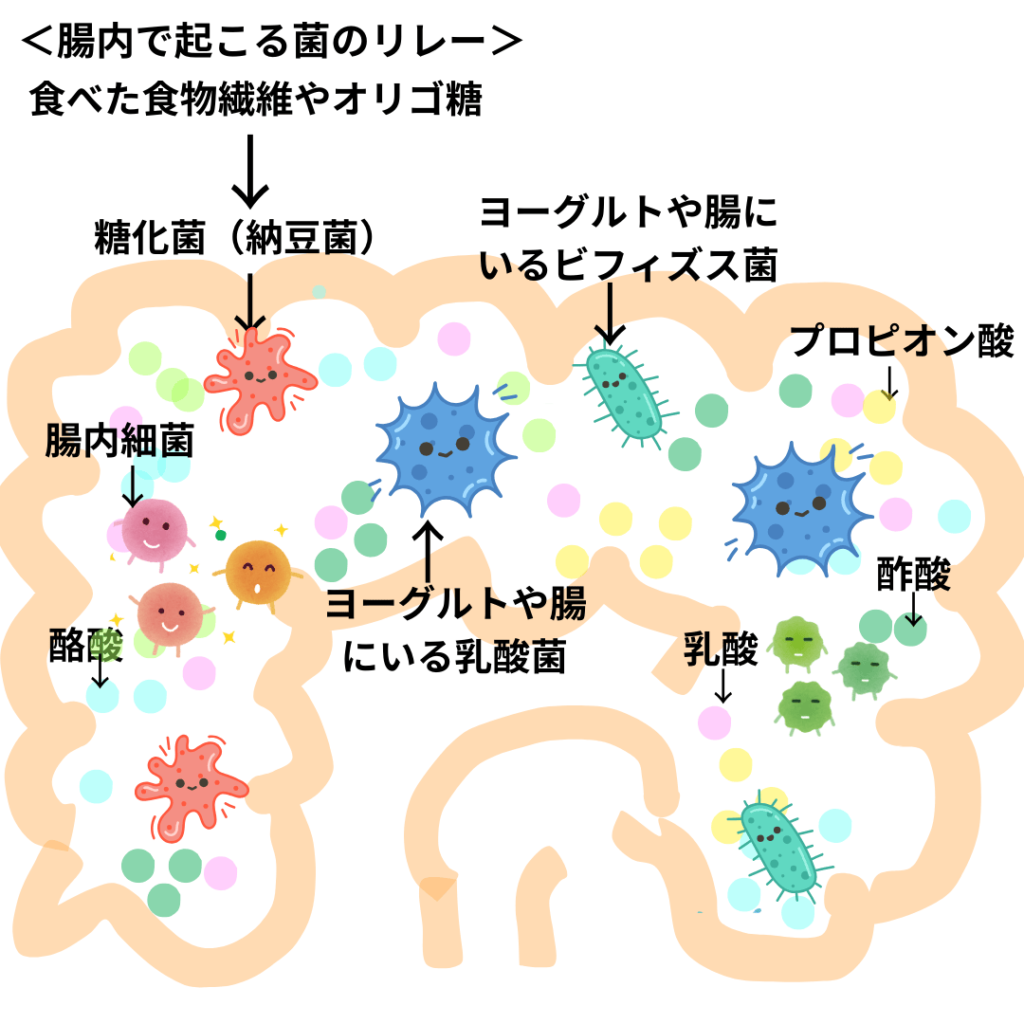

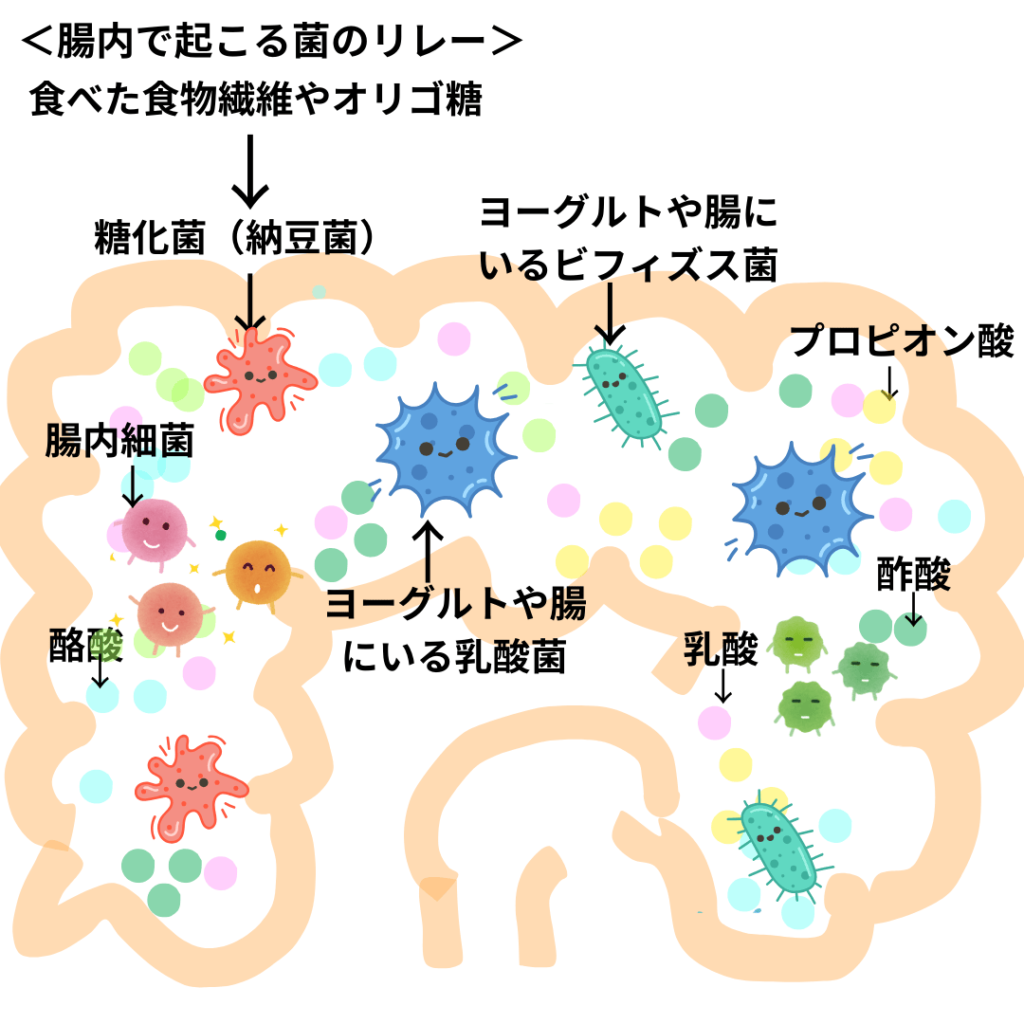

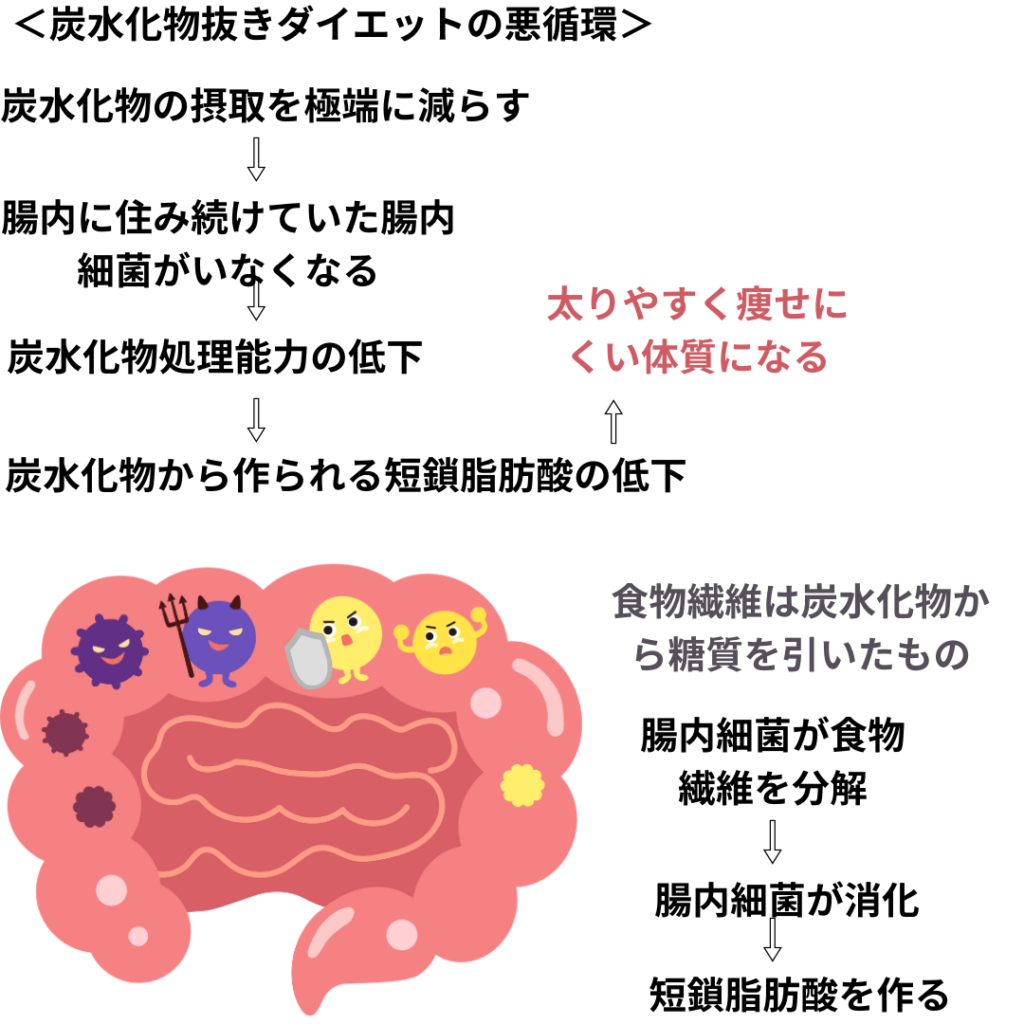

腸内細菌は腸内で助け合って生きている

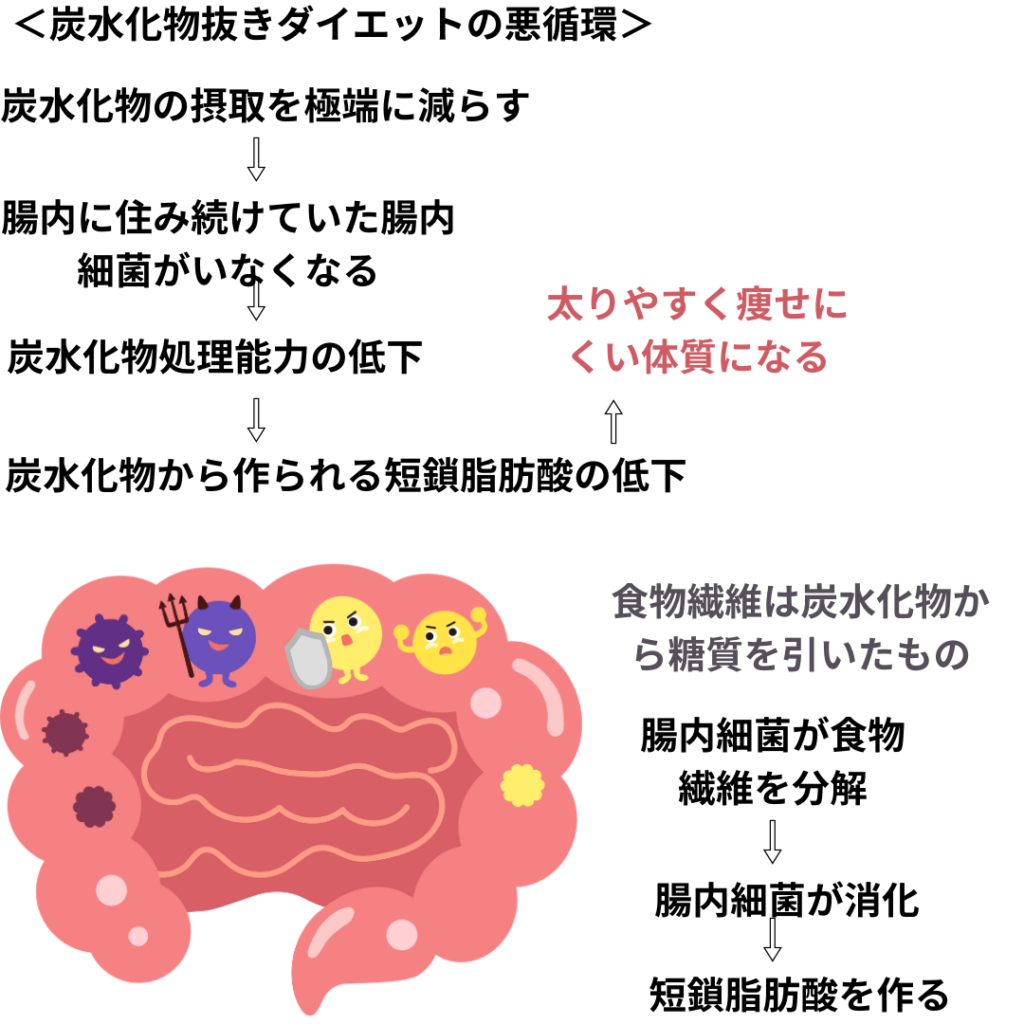

腸内細菌は、食物繊維を餌にして私たちに有益な短鎖脂肪酸を生み出してくれます。多くの菌は単独ではなく分業制で働いています。食物繊維を分解するために働くのが『糖化菌』で、糖化菌がいない・不活性→短鎖脂肪酸不足→乳酸菌やビフィズス菌の栄養不足→便秘 となります。

理想的な腸内環境は『できるだけ多くの種類の腸内細菌がバランスよく存在する状態』です。偏食すると食物繊維が不足しがちで、腸内細菌の餌不足になることが懸念されます。もち麦70gを毎朝食べると2ヶ月間で、平均で腸内細菌が100種類増えるというデーターもあるので取り入れたい情報ですね。

腸内細菌が多様化すると、腸内環境が改善し、間食が減る!

腹持ちの良い食物繊維を摂ることで食べ過ぎの防止になる!

最終的に肥満防止に繋がりそうですね!

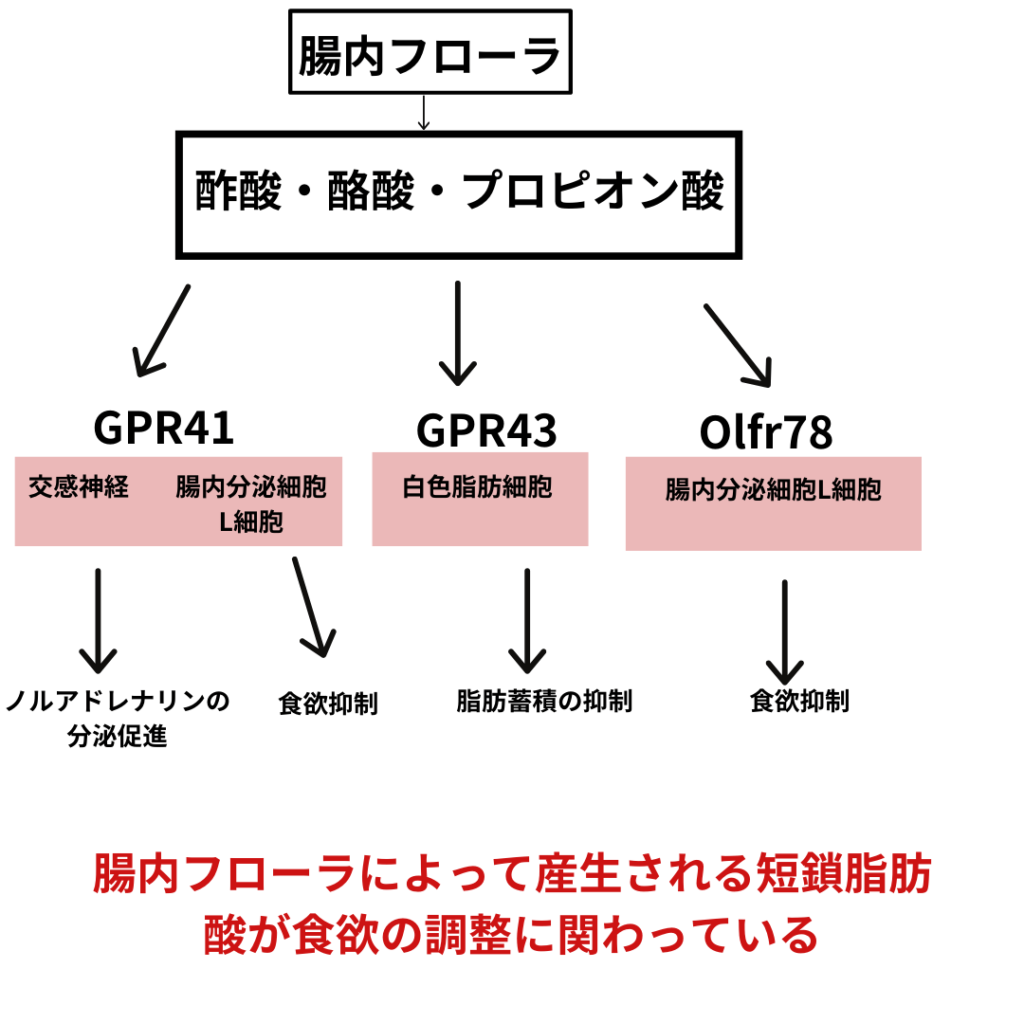

短鎖脂肪酸はお腹の運動を促進させ免疫の働きを整えて肥満を予防する!

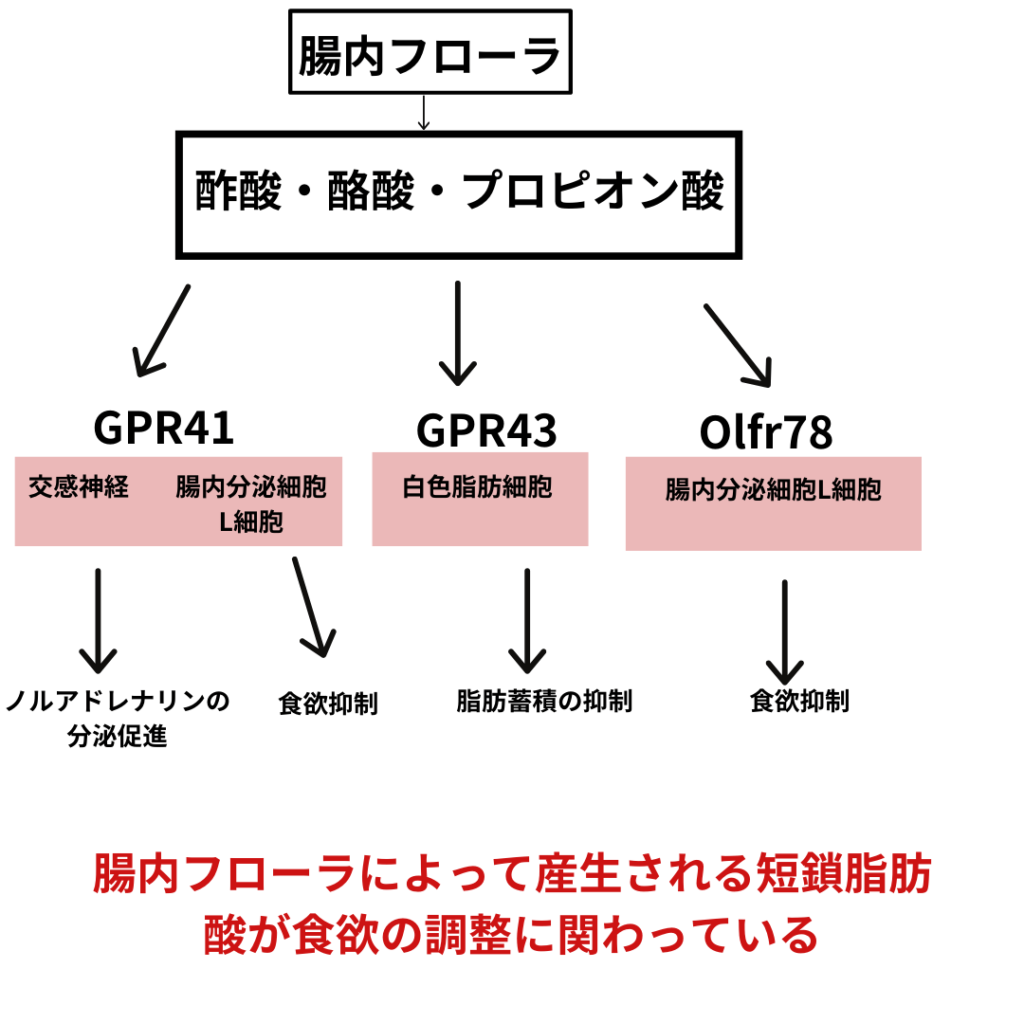

短鎖脂肪酸は、腸内細菌が食物繊維やオリゴ糖をエサにして生み出す成分『ポストプロバイオティクス』で、酪酸・酢酸・プロピオン酸の3つになります。

①腸内環境に寄与する働き

- 腸内を弱酸性に保って有害な発育を抑制し、有用菌の発育を促す

- 腸の活動エネルギーになって蠕動運動を促す

- 腸が水やナトリウムを吸収する際のエネルギー源

- 腸管のバリア機能を強化する など

②全身に寄与する働き

- 免疫の働きを整える

- 血糖値を一定に保つインスリンの分泌を調整する

- 脂肪細胞の肥大化を抑制し、肥満を予防する

- 炎症を抑制する物質を作って、生活習慣病などの予防と改善

短鎖脂肪酸は食欲を抑制して肥満予防につながる!

食欲を抑えて肥満を抑えるGLP-1も出る!

短鎖脂肪酸だけでなく、長鎖脂肪酸も脳腸相関を介して食欲や肥満に関与していることが明らかになっています。

オレイン酸やリノール酸・αリノレン酸・EPA・DHAなど食事に含まれる長鎖脂肪酸により様々な腸内分泌細胞から各種消化管ホルモンが分泌され、分泌された消化管ホルモンGLP-1が求心性迷走神経を刺激することで食欲が抑えられることがわかったそうです。GLP-1は、糖尿病の治療にも使われているお薬です。

習慣を変えれば腸内環境も変われる

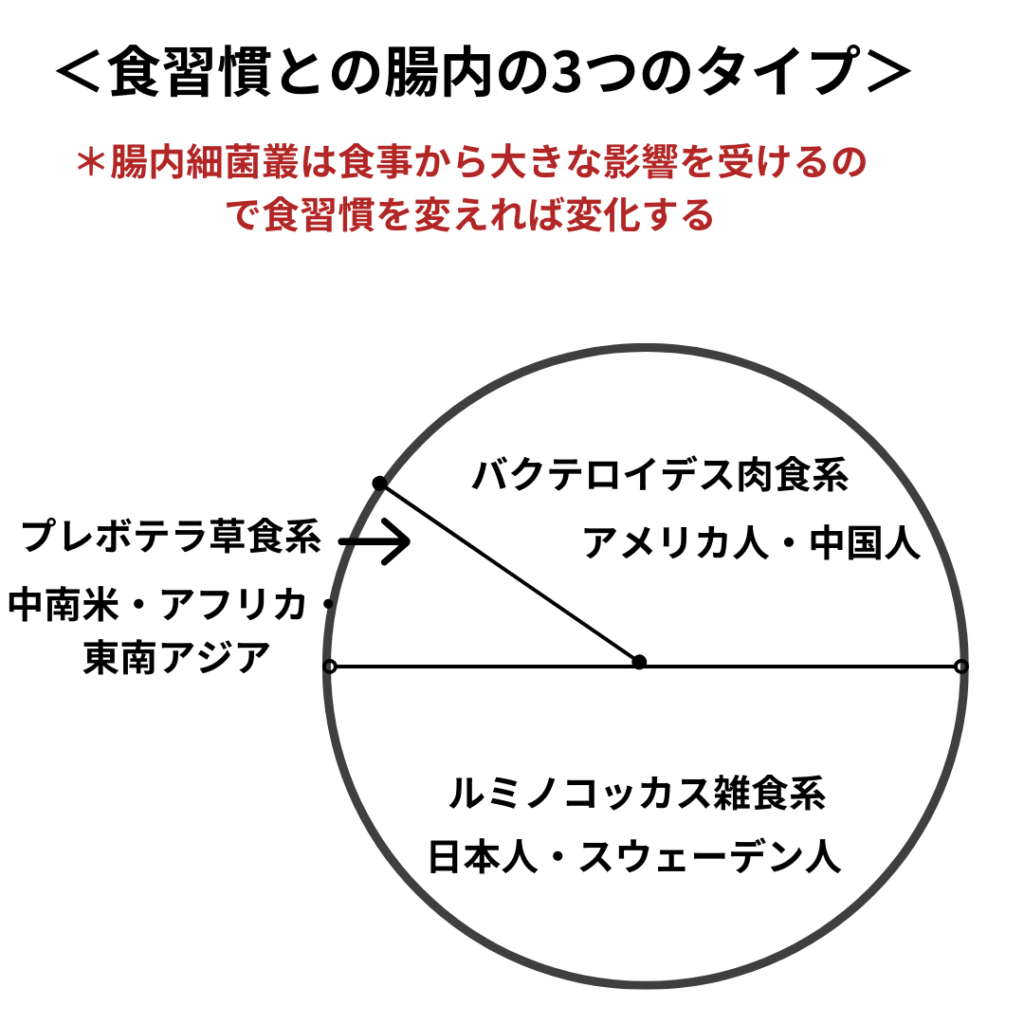

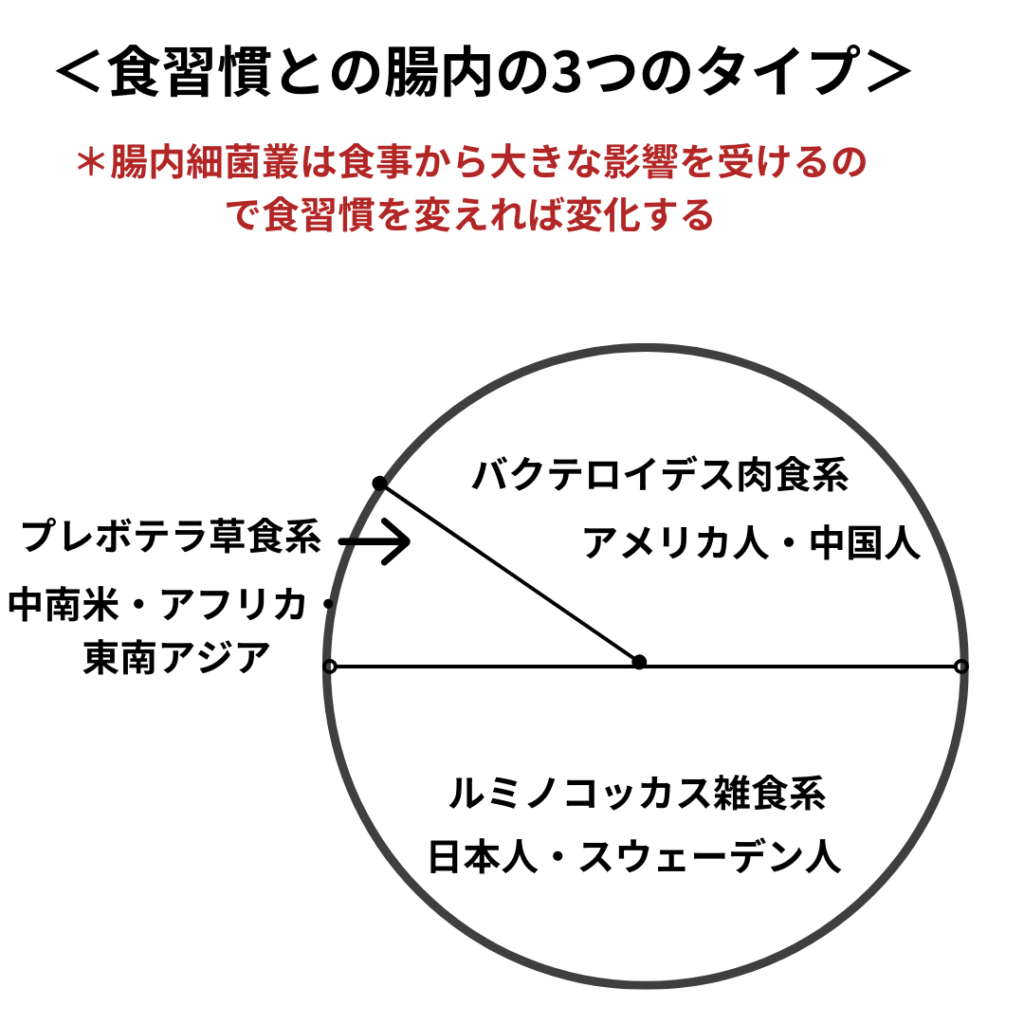

腸内細菌は私たちが食べたものによって決まります。国や地域で食習慣が違い、長期間の食生活に影響されるため腸内細菌叢『エンテロタイプ』は3つのタイプに別れます。

- バクテロイデス型;タンパク質や脂質を多く摂取する肉食系

- プレボテラ型;小麦やとうもろこしなどの穀物をよく食べて食物繊維や糖質を多く摂る草食系

- ルミノコッカス型;バクテロイデス型とプレボテラ型の中間の食生活で、雑食系

腸内細菌を味方につけて痩せる

Q;腸内細菌を味方につけて痩せるためには何をしたらいいのでしょうか?

日本人の腸に痩せ菌は存在するのか?

『デブ菌』『痩せ菌』という言葉を聞いたことがあるでしょうか?『デブ菌』は太りやすくなる菌で、『痩せ菌』は肥満を抑制する効果のある菌を指します。よく紹介されるのが『アッカーマンシアタ菌』です。アッカーマンシア菌は欧米人、特にヨーロッパ人に多く2021年には低温殺菌したアッカーマンシア菌が肥満をコントロールする食用菌として、欧州食品安全機関に承認されました。日本でも『アッカーマンシア菌がいるか調べるサービス』や、『アッカーマンシア菌を増やすためにはどうするべきか』という記事も散見されます。日本人で調査したところ、アッカーマンシア菌が1%以上を占める人は10%程度で、もともといない菌を定着させるのは至難の業だそうです。

最新の研究で明らかになった日本人の『痩せ』と『菌』の関係性

ブラウティア菌を増やす方法

一番効果があったのは、自分の食事内容を調べて過不足を整えた時だそうです。特定の何かを食べるのではなく、摂取栄養のバランスを見て『自分が取りすぎているものを減らして足りないものを補う』そうした『バランスの整った良い食事』が一番効果があったそうです。『○○抜きダイエット』や『○○だけダイエット』はよくないというのが分かりますね!腸内には様々な菌がいます。人には消化できないものを好物にする菌もたくさんいます。私たちがエサを与えないと腸内細菌は活性化できないので、食物繊維だけでなく色々なものを食べることで栄養のバランスを整えることが大切です。

腸漏れとは?

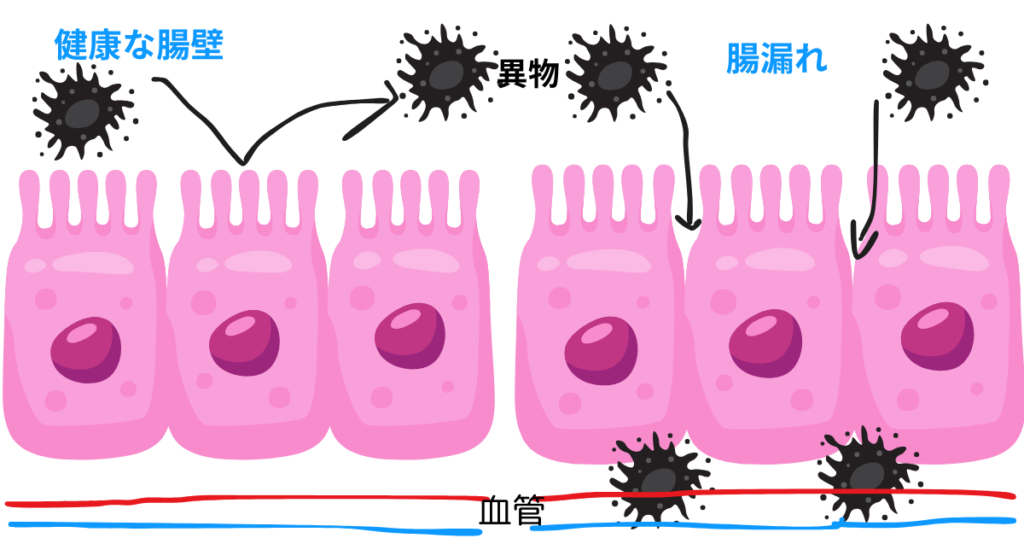

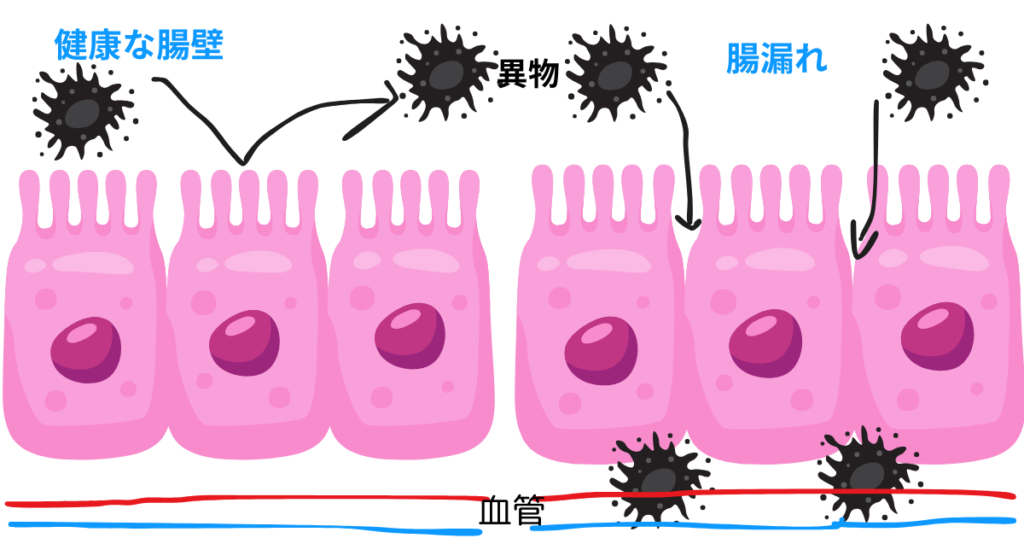

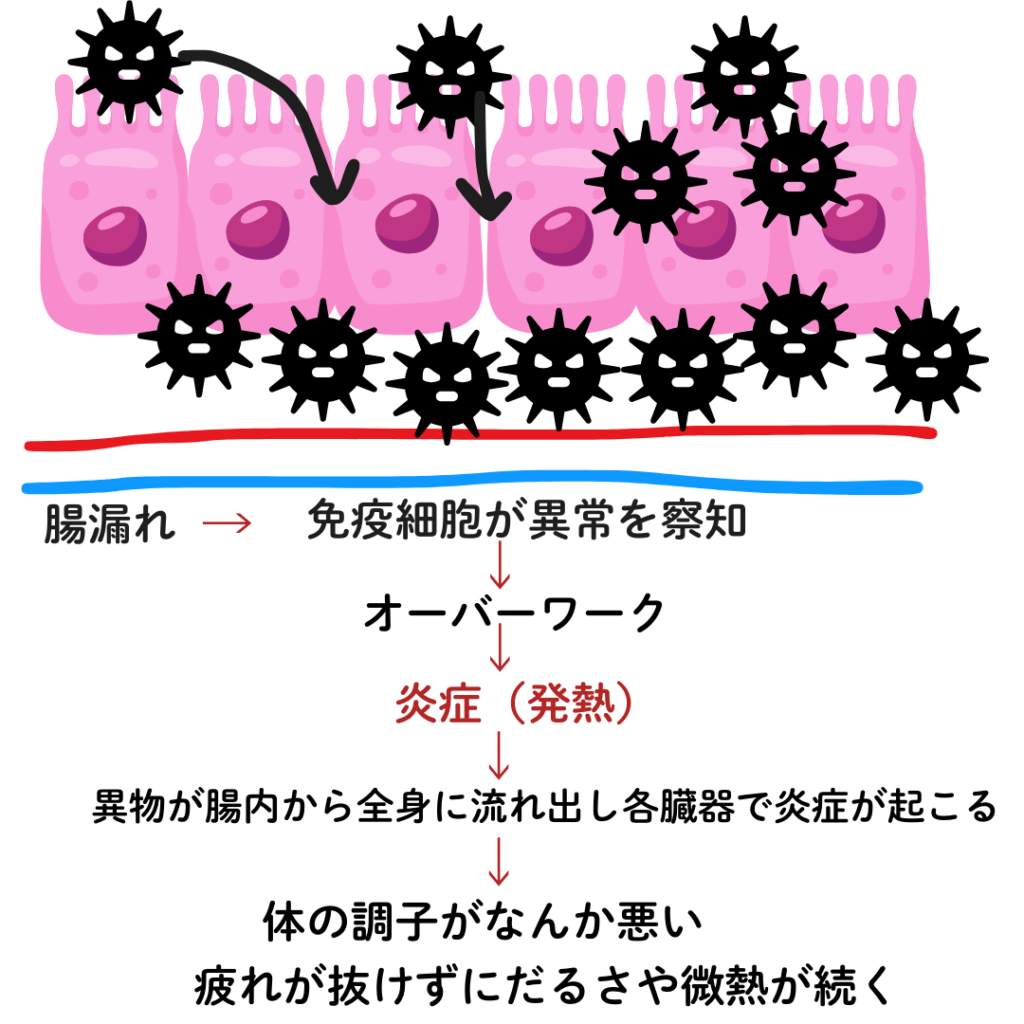

腸には、体の維持に必要な栄養をはじめとする有益なものを取り込み、それ以外の病原性細菌、ホコリ、アレルゲン、未消化の食べ物などの異物が体内に侵入しないようにブロックするための機能が整っています。腸管には絨毛という無数のヒダが覆っており、そのヒダの表面は『上皮細胞』がスクラムを組むようにぴっちりと接合しており、異物を体内に入れない関門としての役割を果たしています。ところが、何らかの原因でスクラムが緩んでヒダの隙間から異物が侵入してしまうことがあります。それが腸漏れ(リーキーガット)です。

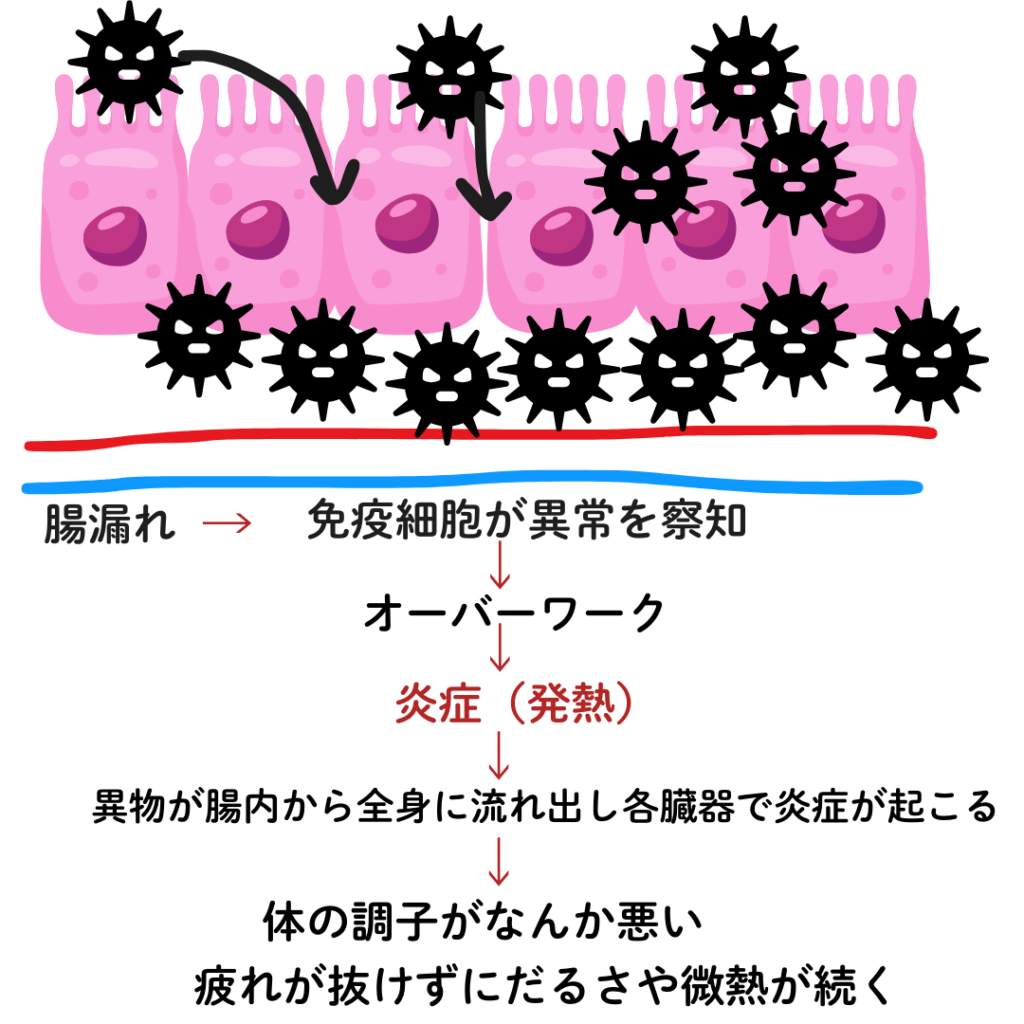

腸漏れは、腸だけでなく全身にとっても一大事です。腸漏れになると門が開きっぱなしなので、考えられないレベルの大量の異物が侵入し続けます。免疫細胞がオーバーワークになり炎症を引き起こし、炎症が慢性化すると免疫機能を果たせなくなり『体の調子が悪い』『疲れが抜けない』『だるさや微熱が続く』などといった全身症状が現れます。

気づいた頃には生活習慣病?

『ちょっとだるい、これくらいの不調なら大したことない』と思うだけなら病院へは行こうとしませんよね?腸漏れの恐ろしさは、その静かさにあります。静かな症状で異物が全身を巡り気付いた頃には大ダメージで、しかもそうした炎症が体のいたるところで起きていたら・・・ある時突然病気となって現れます。

肝臓がダメージ→慢性肝炎→肝硬変

脳で炎症が起こる→脳細胞の萎縮→認知症

原因が思い当たらない疲れやだるさ、微熱が続くことがあったら長漏れの可能性も?

腸漏れの4つの原因

腸漏れによって酸素が入ってきたから腸内環境が悪くなったといえると同時に、腸内環境が悪くなったから腸漏れになったとも言えます。どちらが先かを限定するのは難しいですが、原因を見ていきましょう。

老化

老化とは、加齢とともに脳や神経・筋肉・骨・血管・臓器など体のあらゆる器官の機能が低下し、恒常性が失われていくこと。腸も例外ではなくその機能が低下し、腸もれも起こりやすくなります。高齢者になると便秘になるのも老化の影響で、腸の蠕動運動が衰えるためです。

有害菌の増加

有用菌と有害菌には、酸に対する耐性の違いがあります。

有用菌は短鎖脂肪酸などの酸性物質を自ら作り出すので、多少の酸は大丈夫です。腸内は短鎖脂肪酸が沢山つくられると弱酸性に保たれ、有害菌の増殖が抑えられます。

有害菌は、一般には酸が嫌いです。有用菌が減って腸内の酸性環境が保てなくなると有害菌が増えます。

有用菌のエサ不足

短鎖脂肪酸を作り出すためには、食物繊維やオリゴ糖の供給が不可欠です。バランスの良い食生活は有用菌のエサという点で重要です。

腸管の外壁を覆う粘液の減少

腸管の外壁はムチンという粘液で覆われています。食物繊維が不足すると、腸内細菌はムチンを食べ始め、その結果腸の外壁が壊れやすくなり、腸漏れが起きてしまいます。

肌荒れと老化

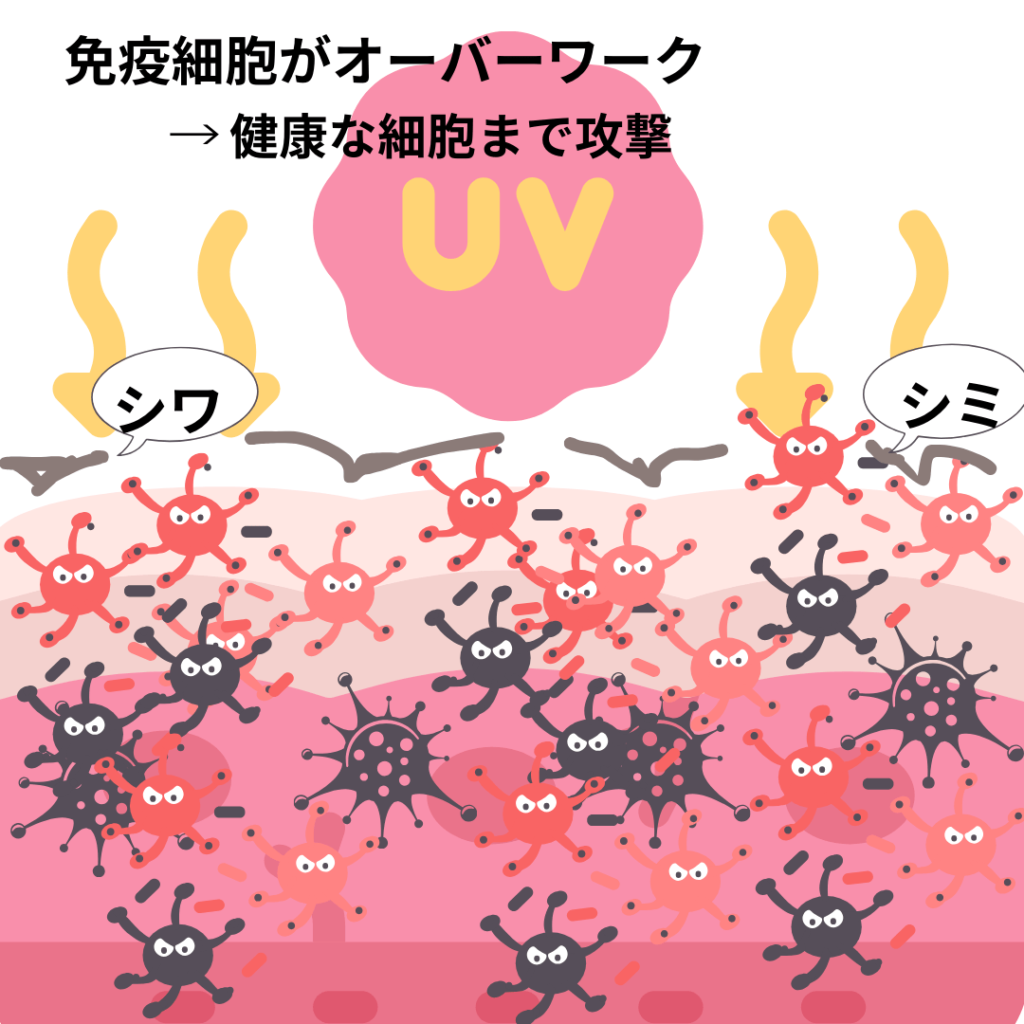

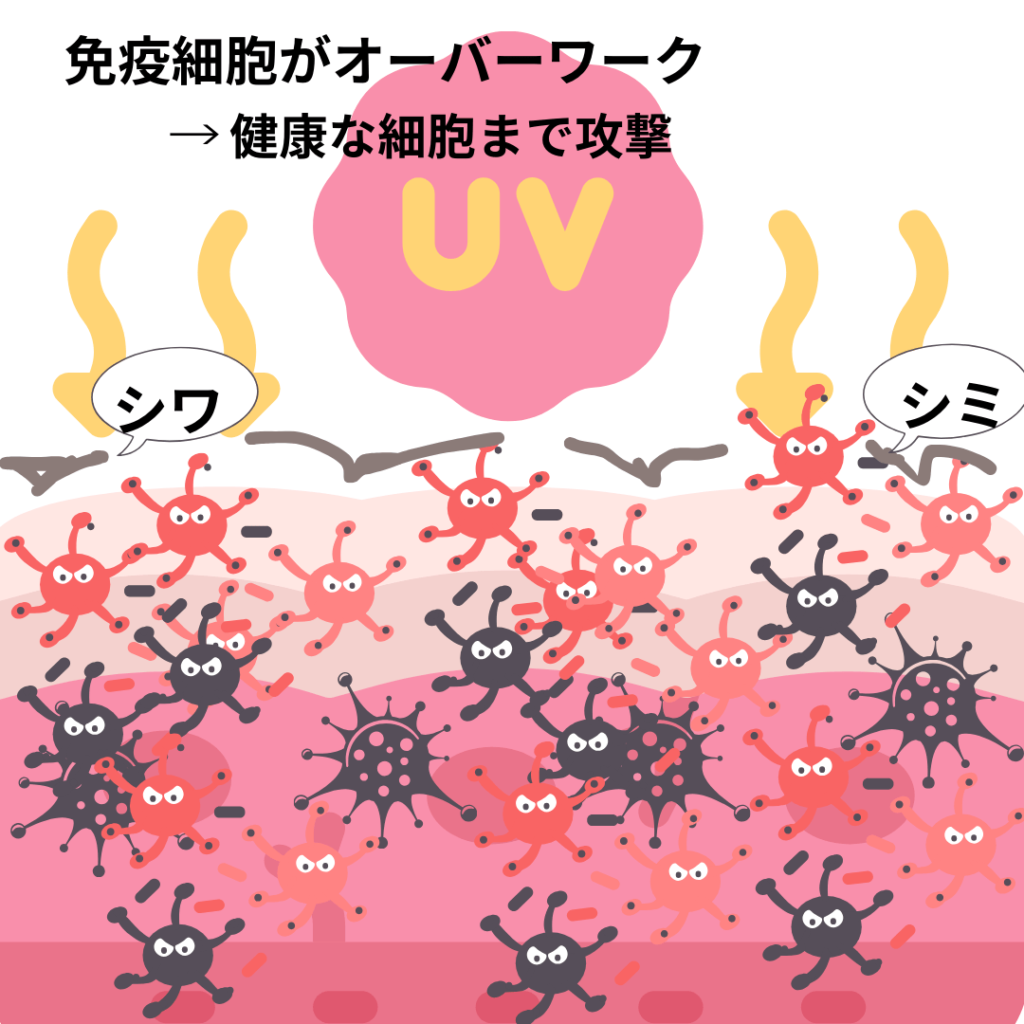

腸の影響が目に見える形で現れやすいのが『お肌』の状態です。『年齢は肌に出やすい』というのは多くの人が感じていると思います。腸漏れによって血液中に流れ出た有害な異物が皮膚細胞に回って起こった炎症は肌荒れの原因になります。そのほか、紫外線の影響も細胞にはダメージとして蓄積して肌荒れを引き起こしています。

肌で起こった炎症を鎮めたり、紫外線などのダメージを受けた細胞を片付けたりするのも免疫細胞の仕事です。その免疫細胞がオーバーワーク状態だとどうなるでしょうか?

免疫細胞の攻撃対象の見分けが甘くなり本来は排除する必要のない健康な細胞にまで影響を与えてしまいます。

その結果肌にはシミやシワができてしまいます。皮膚に限らず、腸漏れによる炎症は全身で病気を発症しやすいペースを作ってしまいます。

まとめ

腸内環境と肥満・美肌の関係についてお伝えしましたが、いかがでしたか?腸内環境が整うことで、美しいお肌と老けない身体を手に入れることができ、さらに肥満の予防にもつながるなんて、こんなに嬉しいことはありません!『3週間続ければ腸は変わる』と言われているそうです。自分の体のために、そして腸内細菌のために何をどうやって食べるといいか?手間は増やさず、より賢く戦略的に足りない食材をバランスよく食べてみようと思います。

美肌と肥満防止には、生活習慣を整えることもポイントになります。食生活を振り返り、バランスの良い食事を心がける+ストレッチやウォーキングなどの運動を日々取り入れ継続すること。しっかり湯船に浸かって疲れは癒すこと。短時間でもいいのでぐっすりと眠れる習慣を手に入れることが健康に繋がり、さらにセカンドライフを自分らしく楽しく生きていくことにつながるような気がします。

口に入れるものが変われば腸内細菌が変わり、体調が変わり、体質が変わってくるそうです。体調や体質に関しての悩みがある方はもちろんですが、健康の維持や長生きのためにも最高の腸内環境を作ることが大事ですね!

- いい菌を摂る

- いい菌を増やす(菌が喜ぶエサを与える)

- 食べ合わせの工夫で菌にいい働きをさせる(ポストバイオティクスの産生を促す)

腸のすごい世界;國澤純 著

腸と脳の科学 脳と体を整える、腸の知られざるはたらき;坪井貴司 著

にほんブログ村

コメント